/ Основы защиты государственной тайны

Основы защиты государственной тайны.

I: {{1}} k=b S: Отношения, связанные с режимом государственной тайны регулируются…:

-: ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;

+: Закон РФ «О безопасности», Закон РФ «О государственной тайне»;

-: Закон РФ «О государственной тайне», Закон РФ «О милиции»;

-: Уголовным кодексом РФ.

I: {{2}} k=a S: В соответствии с ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» под общественными сведениями и иной информаций, доступ к которой не ограничен, понимается ________информация:

-: свободная;

-: общая;

-: доступная;

+: общедоступная.

I: {{3}} k=b S: Коллегиальным органом, координирующим деятельность органов государственной власти по защите государственной тайны, является…:

-: Верховный суд РФ;

-: Государственная Дума;

-: Конституционный суд РФ;

+: Межведомственная комиссия.

I: {{4}} k=bS: Контроль за защитой информации осуществляется…:

-: Общественными организациями;

-: Межведомственным сообществом;

+: Органами государственной власти;

-: Органами местного самоуправления.

I: {{5}} k=bS: Контроль за обеспечением защиты государственной тайны осуществляет…:

-: Правительство РФ и палаты Федерального Собрания РФ;

+: Президент и Правительство РФ;

-: Государственная Дума РФ;

-: Президент РФ и Министерство иностранных дел РФ.

I: {{6}} k=bS: Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распределения информации и способы осуществления таких процессов и методов - это…:

+: информационные технологии;

-: телекоммуникационная сеть;

-: информационные системы;

-: информационная сеть.

I: {{7}} k=bS: Отношения, связанные с режимом государственной тайны, регулируются…:

-: ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации»;

+: Закон РФ «О безопасности», Закон РФ «О государственной тайне»;

-: Закон РФ «О государственной тайне», Закон РФ «О милиции»;

-: Уголовным кодексом РФ.

I: {{8}} k=b S: В соответствии с ФЗ «Об информации, информатизации и информационных процессах» целями защиты информации не является…:

-: предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации;

-: предотвращение угроз безопасности личности, общества, государства;

+: сокрытие информации в меркантильных целях

-: сохранение государственной тайны.

I: {{9}} k=b S: Должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства РФ о государственной тайне, несут:

+: Уголовную, административную, гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность;

-: дисциплинарную ответственность;

-: международно-правовую;

-: Уголовную или административную ответственность.

I: {{10}} k=b S: В соответствии со степенями секретности сведений, составляющих государственную тайну, устанавливаются ___ формы доступа:

-: 1;

+: 3;

-: 10;

-: 12.

I: {{11}} k=a S: К государственной тайне не относятся сведения…:

-: О методах и средствах защиты секретной информации;

+: О размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ;

-: О защите государственной границы РФ;

-: Об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороноспособности и безопасности.

I: {{12}} k=a S: К конфиденциальной информации не относится:

-: Адвокатская тайна;

-: Сведения, составляющие тайну следствия;

-: Персональные данные;

+: Сведения о валовом внутреннем продукте России.

I: {{13}} k=a S: Цензура в Российской Федерации…:

+: Запрещена законом;

-: Возможна только в исключительных случаях на телевидении;

-: Применяется органами государственной власти по собственному усмотрению;

-: Законодательно не запрещен.

I: {{14}} k=a S: К принципам отнесения сведений к государственной тайные не относится…:

-: законность;

-: своевременность;

+: гуманизм;

-: обоснованность.

I: {{14}} k=a S: Преступления в сфере компьютерной информации относится к преступлениям…:

-: против мира и безопасности человечества;

+: против общественной безопасности;

-: против личности;

-: против жизни.

I: {{15}} k=b

S: Базовым законом, регулирующим информационные отношения является:

+: ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»; -: Закон РФ «О государственной тайне»; -: ФЗ РФ «О персональных данных»; -: Конституция РФ.

I: {{16}} k=b

S: Источником информационного законодательства в РФ является:

-: Конституция РФ;

-: нормы гражданского права;

-: нормы международного права;

+: все ответы верны.

I: {{17}} k=b

S: Под распространением информации понимается:

+: действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

-: действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

-: возможность получения информации и ее использования;

-: установление ограничений доступа к информации только федеральными законами.

I: {{18}} k=b

S: Гражданин или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по эксплуатации информационной системы, в т.ч. по обработке информации, содержащейся в ее базах данных:

+: оператор информационной системы;

-: оператор связи;

-: собственник информации;

-: обладатель информации.

I: {{19}} k=b

S: Предоставление информации- это

-: действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;

+: действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;

-: возможность получения информации и ее использования;

-: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов.

I: {{20}} k=a

S: Из РФ не ограничен вывоз следующих документов:

-: документы архивных фондов; -: документы, содержащие санитарно-эпидемиологическую информацию; +: нормативно-правовые акты, устанавливающие права граждан; -: нет правильного ответа.

I: {{21}} k=a

S: Лица, виновные в нарушении требований закона "О персональных данных", несут ответственность:

-: гражданскую, дисциплинарную ; -: уголовную; -: административную; +: все ответы верны.

I: {{22}} k=b

S: Информационные технологии - это

-: сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;

+: процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;

-: совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

-: возможность получения информации и ее использования.

I: {{23}} k=b

S: Средство массовой информации считается зарегистрированным:

-: со дня принятие соответствующего решения регистрирующим органом в месячный срок; +: со дня принятия регистрирующим органом решения о регистрации средства массовой информации; -: На основании решения о регистрации средства массовой информации; -: в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления.

I: {{24}} k=a

S: К информационным правам относятся:

-: право на доступ к правосудию;

+: право на неприкосновенность частной жизни;

-: право на свободу и личную неприкосновенность;

-: право на свободный труд.

I: {{25}} k=a

S: К субъектам профессиональной тайны не относятся:

-: доверитель;

-: держатель;

-: пользователь;

+: оператор.

I: {{26}} k=a

S: Несанкционированное доведение защищаемой информации до потребителей, не имеющих права доступа к этой информации:

+: несанкционированное воздействие;

-: непреднамеренное воздействие;

-: утечка;

-: разглашение.

I: {{27}} k=b

S: Ответственность за проведение в организации мероприятий по защите коммерческой тайне несет:

+: генеральный директор;

-: заместитель директора;

-: бухгалтер;

-: никто из представленных.

I: {{28}} k=b

S: Информационное право – это:

-: совокупность правовых норм, не регулирующих отношения по поводу создания, получения, использования и распространения информации и вязанных с ней информационных объектов;

-: совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, получения, использования и распространения информации и не вязанных с ней информационных объектов;

+: совокупность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, получения, использования и распространения информации и связанных с ней информационных объектов;

-: разность правовых норм, регулирующих отношения по поводу создания, получения, использования и распространения информации и вязанных с ней информационных объектов.

I: {{29}} k=a

S: Не запрещается распространение информации, которая направлена на

-: разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды;

-: пропаганду войны;

+: распространение какой либо религии;

-: все ответы не верны.

I: {{30}} k=a

S: Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

-: любой информации;

+: информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы;

-: информации, являющейся ограниченной;

-: нет верного ответа.

I: {{31}} k=b

S: Общий срок охраны государственной тайны составляет:

+: 30 лет;

-: 40 лет;

-: 100лет;

-: 50 лет.

I: {{32}} k=b

S: Не может выступать учредителем: средства массовой информации

-: объединение граждан; -: организация; -: государственный орган; +: гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста.

I: {{33}} k=b

S: Какой орган государственной власти осуществляет координацию органов власти по вопросам реализации федерального законодательства о государственной тайне

-: Министерство внутренних дел;

+: Межведомственная комиссия по защите государственной тайны;

-: Федеральная служба безопасности;

-: Все ответы верны.

I: {{34}} k=b

S: Не допускается распространение информации:

-: раскрывающей специальные технические приемы и тактику проведения контртеррористической операции; -: способной затруднить проведение контртеррористической операции и создать угрозу жизни и здоровью людей, оказавшихся в зоне проведения контртеррористической операции или находящихся за пределами указанной зоны; -: служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; +: все ответы верны.

I: {{35}} k=a

S: Обладателем информации может быть:

-: гражданин (физическое лицо);

-: Российская Федерация;

-: субъект Российской Федерации;

+: все ответы верны.

I: {{36}} k=a

S: Информационное право не является:

-: отраслью законодательства;

+: правом на получение информации;

-: учебной дисциплиной;

-: правовой наукой.

I: {{37}} k=a

S: Представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ:

-: персональные данные;

-: домен;

+: база данных;

-: нет правильного ответа.

I: {{38}} k=b

S: Электронная подпись это:

+: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию;

-: электронный документ или документ на бумажном носителе;

-: уникальная последовательность символов;

-: программные и (или) аппаратные средства, используемые для реализации функций удостоверяющего центра;

I: {{39}} k=b

S: К объектам глобального информационного пространства относится:

-: информационные ресурсы;

-: информационная инфраструктура;

-: информационные технологии;

+: все ответы верны.

I: {{40}} k=b

S: Право собственности и иные вещные права на материальные носители, содержащие документированную информацию, устанавливаются

-: уголовным законодательством;

+: гражданским законодательством;

-: налоговым законодательством;

-: трудовым законодательством.

I: {{41}} k=b

S: Не относится к элементам электронного документа:

-: само содержание информации;

-: форма предоставления содержания;

-: носитель информации;

+: пользователь информации.

I: {{42}} k=a

S: Официальное определение государственной тайны дано:

-

: в Уголовном кодексе РФ;

+ : в федеральном законе РФ «О Государственной тайне»;

-

: в Указе президента РФ;

-

: официальное определение государственной тайны в российском законодательстве не дано.

StudFiles.ru

Государственная тайна

| Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону, возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. |

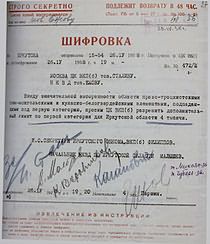

Шифровка, 26 апреля 1938 года.

Шифровка, 26 апреля 1938 года.

Государственная тайна — согласно определению, принятому в российском законодательстве[1], защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб государству.

Защита государственной тайны в Российской Федерации

Законодательство Российской Федерации о государственной тайне основывается на Конституции Российской Федерации, Законах Российской Федерации «О безопасности» и «О государственной тайне» (ст. 3 Закона «О государственной тайне»)[1].

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом «О государственной тайне» (Раздел II), на основании которого межведомственная комиссия по защите государственной тайны формирует перечень сведений, отнесённых к государственной тайне (ст. 5)[1].

На распространение таких сведений государством устанавливаются ограничения с момента их создания (разработки) или заблаговременно; государство с целью упорядочивания обращения таких сведений формирует необходимые нормативные акты (перечневую систему засекречивания).

Органы государственной власти, руководители которых наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, разрабатывают в пределах своей компетенции развёрнутые перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Руководствуясь данными перечнями, исполнители определяют степени секретности сведений, устанавливают грифы секретности разрабатываемых ими документов (носителей) и выполняют ограничительные мероприятия.

Законом «О государственной тайне» запрещается относить к государственной тайне и засекречивать сведения (ст. 7):

- о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях;

- о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии преступности;

- о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям;

- о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;

- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации;

- о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации;

- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

| Уровни секретности |

| Уровни секретности документов в СССР |

| Максимальный |

| CC/ОП (Совершенно Секретно. Особая Папка) ОП (Особая Папка) ОВ (Особой Важности) СС (Совершенно Секретно) С (Секретно) ДСП (Для служебного пользования) |

| Минимальный |

| Связанные понятия |

| Секретная информация Гриф секретности Государственная тайна |

| п • о • р |

Степени секретности

Основная статья: Классификация секретной информации в РоссииСтепень секретности сведений, составляющих государственную тайну, соответствует степени тяжести ущерба, который может быть нанесён государственной безопасности вследствие разглашения данных сведений. Устанавливаются 3 степени секретности сведений и соответствующие им грифы секретности: «особой важности», «совершенно секретно» и «секретно». Использование перечисленных грифов секретности для засекречивания сведений, не отнесенных к государственной тайне, не допускается.

Рассекречивание сведений

Основаниями для рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, (снятия ограничений на их распространение) являются:

- взятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в Российской Федерации государственную тайну;

- изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государственной тайны[2].

Ограничения

Лица, допущенные к сведениям степени «совершенно секретно» или «особой важности», могут быть частично ограничены в своих конституционных правах. Такие ограничения могут быть установлены исключительно в индивидуальном порядке органами безопасности на основании заключения об осведомлённости лица в сведениях, составляющих государственную тайну.

Должностные лица, допущенные к государственной тайне в Российской Федерации

Должности, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, содержатся в перечне, утверждённом Распоряжением Президента Российской Федерации от 15 января 2010 г. № 24-рп[3]:

- Председатель Правительства Российской Федерации

- Генеральный прокурор Российской Федерации

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

- Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации

- Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

- Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации — Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации

- Федеральный министр

- Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

- Председатель Счетной палаты Российской Федерации

- Председатель Центрального банка Российской Федерации

- Президент Российской академии наук

- Руководитель (директор) федеральной службы

- Руководитель (директор) федерального агентства

- Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации

- Руководитель организации, наделенной в соответствии с федеральным законом полномочиями осуществлять от имени Российской Федерации государственное управление в установленной сфере деятельности

Члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к сведениям, составляющим государственную тайну, без проведения проверочных мероприятий.[4]

Должностные лица, имеющие право относить сведения к государственной тайне в Российской Федерации

В 1994—1997 гг. согласно Распоряжению Президента Российской Федерации от 11 февраля 1994 г. № 73-рп[5]- Министр Российской Федерации по атомной энергии

- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Министр внешних экономических связей Российской Федерации

- Министр внутренних дел Российской Федерации

- Министр здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации

- Министр иностранных дел Российской Федерации

- Министр науки и технической политики Российской Федерации

- Министр обороны Российской Федерации

- Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации

- Министр путей сообщения Российской Федерации

- Министр топлива и энергетики Российской Федерации

- Министр транспорта Российской Федерации

- Министр финансов Российской Федерации

- Министр экономики Российской Федерации

- Председатель Госкомвуза России

- Председатель Госкомпрома России

- Председатель Госкомоборонпрома России

- Председатель ГТК России

- Председатель Роскомнедр

- Председатель Роскомрезерва

- Председатель Роскомдрагмета

- Председатель Комитета при Президенте Российской Федерации по политике информатизации

- Председатель Роскоммаша

- Председатель Роскомметаллургии

- Председатель Госстандарта России

- Председатель Роскомхимнефтепрома

- Руководитель Роскартографии

- Директор ФСК России

- Директор СВР России

- Генеральный директор ФАПСИ

- Директор Департамента налоговой полиции Российской Федерации

- Генеральный директор РКА

- Председатель Гостехкомиссии России

- Начальник ГУО России

- Начальник Службы безопасности Президента Российской Федерации

- Председатель Банка России

- Главнокомандующий Пограничными войсками Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 27 июня 1994 г. № 331-рп)

- Руководитель Росгидромета (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 27 июня 1994 г. № 331-рп)

- Начальник Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 24 октября 1994 г. № 537-рп)

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 6 июня 1996 г. № 290-рп)

- Министр строительства Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 г. № 333-рп)

- Председатель ГКВТП России (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 г. № 333-рп)

- Председатель Роскомзема (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 21 июня 1996 г. № 333-рп)

- Министр Российской Федерации по атомной энергии

- Министр внешних экономических связей и торговли Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп)

- Министр внутренних дел Российской Федерации

- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Министр здравоохранения Российской Федерации

- Министр Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Министр иностранных дел Российской Федерации

- Министр науки и технологий Российской Федерации

- Министр общего и профессионального образования Российской Федерации

- Министр обороны Российской Федерации

- Министр природных ресурсов Российской Федерации

- Министр промышленности и торговли Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Министр путей сообщения Российской Федерации

- Министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации

- Министр топлива и энергетики Российской Федерации

- Министр торговли Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Министр транспорта Российской Федерации

- Министр финансов Российской Федерации

- Министр экономики Российской Федерации

- Министр юстиции Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Председатель Госкомзема России (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Председатель Госкомрезерва России

- Председатель Госстроя России (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Председатель Госкомэкологии России

- Председатель Госкомсвязи России

- Председатель Госстандарта России (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Председатель ГТК России

- Директор ФПС России

- Директор ФСБ России

- Директор СВР России

- Руководитель Роскартографии (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Директор ФСНП России

- Руководитель Росгидромета (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 23 июля 1998 г. № 280-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 23 января 1999 г. № 12-рп)

- Руководитель ФСО России

- Генеральный директор РКА

- Генеральный директор ФАПСИ

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

- Начальник Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации

- Председатель Гостехкомиссии России

- Председатель Банка России

- Министр Российской Федерации по атомной энергии

- Министр внутренних дел Российской Федерации

- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Министр здравоохранения Российской Федерации

- Министр иностранных дел Российской Федерации

- Министра науки и технологий Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр обороны Российской Федерации

- Министр образования Российской Федерации

- Министр природных ресурсов Российской Федерации

- Министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр путей сообщения Российской Федерации

- Министр Российской Федерации по связи и информатизации

- Министр сельского хозяйства Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр топлива и энергетики Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр торговли Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр транспорта Российской Федерации

- Министр финансов Российской Федерации

- Министр экономики Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр экономического развития и торговли Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр энергетики Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Министр юстиции Российской Федерации

- Председатель Госкомзема России (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Председатель Госкомэкологии России (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Председатель Госстандарта России

- Председатель Госстроя России

- Председатель ГТК России

- Директор СВР России

- Руководитель Росземкадастра (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Руководитель Роскартографии

- Руководитель Росгидромета

- Директор ФСБ России

- Директор ФСНП России (исключен Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 1389)

- Руководитель ФСО России

- Директор ФПС России

- Генеральный директор РАВ (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 сентября 2000 г. № 419-рп)

- Генеральный директор РАСУ

- Генеральный директор Росавиакосмоса

- Генеральный директор Росбоеприпасов

- Генеральный директор Россудостроения

- Генеральный директор Росрезерва

- Генеральный директор ФАПСИ

- Начальник ГУСПа

- Председатель Гостехкомиссии России

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

- Председатель Банка России

- Директор ГФС России (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 19 июня 2001 г. № 325-рп)

- Председатель КВТС России (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 14 февраля 2002 г. № 64-рп)

- Председатель Госнаркоконтроля России (включён Указом Президента Российской Федерации от 25 ноября 2003 г. № 1389)

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп), в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 120-рп — Министр Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 493-рп вновь — Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

- Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — Министр финансов Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп, исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 120-рп)

- Министр внутренних дел Российской Федерации

- Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

- Министр иностранных дел Российской Федерации

- Министр обороны Российской Федерации

- Министр юстиции Российской Федерации

- Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации — Министр Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп)

- Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 493-рп — Министр здравоохранения Российской Федерации

- Министр образования и науки Российской Федерации

- Министр природных ресурсов Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп — Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации

- Министр промышленности и энергетики Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп — Министр промышленности и торговли Российской Федерации

- Министр сельского хозяйства Российской Федерации

- Министр транспорта Российской Федерации

- Министр информационных технологий и связи Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп — Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

- Министр финансов Российской Федерации (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп, вновь включён распоряжением Президента Российской Федерации от 2 апреля 2012 г. № 120-рп)

- Министр экономического развития и торговли Российской Федерации, в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп — Министр экономического развития Российской Федерации

- Министр энергетики Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп)

- Министр регионального развития Российской Федерации (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 26 июля 2008 г. № 436-рп)

- Председатель Банка России

- Директор ГФС России

- Директор СВР России

- Директор ФСБ России

- Директор ФСО России

- Начальник ГУСПа

- Руководитель Росгидромета (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп)

- Руководитель Росатома (исключен распоряжением Президента Российской Федерации от 1 ноября 2008 г. № 654-рп)

- Руководитель Роскосмоса

- Директор ФСТЭК России

- Руководитель ФТС России (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 12 октября 2007 г. № 570-рп)

- Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (включён Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 460)

- Директор ФСВТС России (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 28 февраля 2009 г. № 124-рп)

- Руководитель Росфинмониторинга (включён распоряжением Президента Российской Федерации от 14 марта 2011 г. № 144-рп), в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 493-рп — Директор Росфинмониторинга

- Руководитель ФМС России (включён Распоряжением Президента Российской Федерации от 27.06.2014 г. N 205-рп)

- Руководитель Роспотребнадзора (включён Распоряжением Президента Российской Федерации от 10.10.2016 г. N 306-рп)

- С 6 июля 2017 года Федеральное агентство научных организаций (Руководитель ФАНО России) получил право определять, какие сведения относятся к государственной тайне[9].

ru.wikipedia.org

Государственная тайна

Специалисты называют 89 федеральных законов, содержащих нормы о том или ином виде информации ограниченного доступа. К числу основных правовых актов подобного рода следует отнести Декларацию прав и свобод человека и гражданина, Конституцию РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ и другие, а также специальные федеральные законы «Об информации, информатизации и защите информации», «О государственной тайне». Исследование института государственной тайны актуально не только для выяснения вопроса, какая же именно информация охраняется законом, но и для определения степени открытости государства перед своим народом и мировым сообществом. Законодательство о государственной тайне является своеобразной границей между закрытостью информации, гарантирующей безопасность государства, и свободой доступа к открытой информации. Рамки, принципы и уровень законодательного закрепления института государственной тайны являются показателями современного правового государства.

Учитывая частоту встречаемости и недостаточное толкование в законодательстве понятия «тайна», следует разъяснить его содержание и соотношение с понятием «конфиденциальная информация». В. Даль трактовал слово «тайна» как все сокрытое, неизвестное, неведомое или нечто скрываемое, секретное, неоглашаемое. Под конфиденциальностью же понимается предотвращение возможности использования информации лицами, не имеющими к ней отношения. Появление в законодательстве об информации термина «конфиденциальность» наряду с термином «тайна», по-видимому, оправдано. Слово «конфиденциальный» происходит от латинского слова confidentia — доверие и означает «доверительный, не подлежащий огласке». Сравнивая смысл названных терминов, можно увидеть, что они, в принципе, обозначают одно и то же.

Тайна есть вид информации, доверенной узкому кругу лиц. При этом основаниями доступа личности к тайне могут быть ее профессиональная или служебная деятельность, семейно-брачные отношения и др. Общим для всех видов конфиденциальных сведений является факт, что свободный доступ к ним ограничен в силу предписаний федерального законодательства. Нарушение неприкосновенности охраняемой законом тайны влечет юридическую (в том числе и уголовную) ответственность. На лицах, которым доверена такая информация, лежит правовая обязанность не нарушать ее конфиденциальность.

Вопросы государственной тайны в РФ регулируются Законом от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне» с учетом изменений и дополнений, внесенных в его текст Федеральным законом № 131 от 6 октября 1997 г. Согласно преамбуле, этот закон регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в интересах обеспечения безопасности государства.

Государственная тайна — защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности страны (ч. 2 ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»). Характер этих сведений обусловливает их особый правовой статус, выражающийся в процедуре засекречивания и рассекречивания, а также допуска к секретной информации.

Закон РФ «О государственной тайне» определяет отнесение сведений к государственной тайне и их засекречивание как введение ограничений на их распространение и доступ. Статья 7 Закона РФ «О государственной тайне» закрепляет перечень сведений, не подлежащих ограничениям. К ним относятся следующие сообщения: о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях; о стихийных бедствиях; о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства, а также о ситуации с преступностью; о привилегиях, компенсациях и льготах, предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, предприятиям, учреждениям и организациям; о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах РФ; о состоянии здоровья высших должностных лиц РФ; о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Засекречивание должностными лицами перечисленных сведений в зависимости от причиненного обществу, государству и гражданам материального и морального вреда влечет уголовную, административную или дисциплинарную ответственность, гарантией чего служит право на обращение в суд.

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии со ст.ст. 9 и 11 Закона РФ «О государственной тайне» и определяется их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью. Основным условием засекречивания сведений является их соответствие общему (раздел П Закона РФ «О государственной тайне») и локальным перечням сведений, относимых к государственной тайне. Решение о засекречивании в каждом конкретном случае принимается компетентным должностным лицом, несущим за это персональную ответственность.

Согласно ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне», к государственной тайне относятся сведения в военной области, в сфере экономики, науки и техники, внешней политики; материалы разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, соответствует размеру ущерба, который может быть нанесен национальной безопасности вследствие их распространения (ч. 1 ст. 8 Закона РФ «О государственной тайне»). Устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие им грифы секретности для носителей указанных сведений: «особой важности»; «совершенно секретно»; «секретно» (ч. 2 ст. 8 Закона РФ «О государственной тайне»). Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности страны вследствие распространения сведений, составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством РФ (ч. 3 ст. 8 Закона РФ «О государственной тайне»).

Допуск к государственной тайне — это процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций — на проведение работ с использованием таких сведений (ч. 5 ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»). Эта процедура предусматривает санкционированное полномочным должностным лицом ознакомление конкретного лица со сведениями, составляющими государственную тайну (ч. 6 ст. 2 Закона РФ «О государственной тайне»).

Установлены три формы допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан, соответствующие трем степеням секретности сведений, составляющих государственную тайну. Наличие у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более низкой степени секретности (ч. 16 ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне»).

Закон РФ «О государственной тайне» предусматривает основания для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне (ст. 22), условия прекращения допуска должностного лица или гражданина к государственной тайне (ст. 23) и ограничения прав должностного лица или гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне (ст. 24).

Наряду с обычным порядком доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, существует особый порядок допуска к государственной тайне (ст. 21): члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, судьи на период исполнения ими своих полномочий, а также адвокаты, участвующие

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к таким сведениям без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне». Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем установления Законом ответственности указанных лиц.

в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну, допускаются к таким сведениям без проведения проверочных мероприятий, предусмотренных ст. 21 Закона РФ «О государственной тайне». Сохранность государственной тайны в таких случаях гарантируется путем установления Законом ответственности указанных лиц.

Рассекречивание сведений означает снятие ранее введенных ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям (ч. 1 ст. 13).

Основаниями для рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, являются: принятие государством международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в РФ государственную тайну; изменение объективных обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной; истечение срока, установленного при засекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (максимальный срок — 30 лет); необоснованность засекречивания сведений и их носителей; в исключительных случаях срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей может быть продлен по заключению межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Руководители органов государственной власти, наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, обязаны периодически, но не реже чем через каждые 5 лет, пересматривать содержание действующих перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности. Эти решения подлежат согласованию с межведомственной комиссией по защите государственной тайны, которая вправе приостанавливать и опротестовывать эти решения. Граждане, предприятия, учреждения и органы государственной власти РФ вправе обратиться к компетентным должностным лицам с запросом о рассекречивании сведений, отнесенных к государственной тайне. Такой запрос должен быть рассмотрен в течение трех месяцев. При отсутствии полномочий для решения данного вопроса запрос в месячный срок с момента поступления передается в орган государственной власти, наделенный такими полномочиями, либо в межведомственную комиссию по защите государственной тайны, о чем уведомляется податель запроса. Уклонение должностных лиц от рассмотрения запроса по существу влечет за собой административную (дисциплинарную) ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Обоснованность отнесения сведений к государственной тайне может быть обжалована в суд. В случае признания судом необоснованности засекречивания сведений, они подлежат рассекречиванию в установленном Законом РФ «О государственной тайне» порядке.

Анализ правовых норм об информации ограниченного доступа показывает, что многие из них носят декларативный и противоречивый характер. При этом следует учитывать, что если в советский период осуществлялась правовая защита только государственных секретов, то в настоящее время на законодательном уровне урегулирована защита различных видов информации с ограниченным доступом, разглашение (утечка) которой может причинить материальный и моральный вред интересам личности, общества и государства.

4. Коммерческая тайна

4. Коммерческая тайна

Предметомправового регулирования в режиме коммерческой тайны является некоторый набор сведений. Объектом регулирования и правовой охраны выступают интересы собственника или обладателя указанного набора сведений. Процедуру доступа к сведениям устанавливает собственник или обладатель. Цельзаконодательного регулирования режима коммерческой тайны состоит в том, чтобы защитить право обладателя информации от постороннего вмешательства в ее использование. По юридической принадлежности режим коммерческой тайны можно отнести к категории гражданских прав и сравнить с правом на защиту личной свободы и правом на невмешательство в творческую деятельность и частную жизнь граждан.

В статье 139 Гражданского кодекса Российской Федерации определены признаки коммерческой тайны как особого объекта гражданских прав, а также основания и формы ее защиты. В статье 139 ГК РФ не проводятся различия между коммерческой и служебной тайнами, хотя правовая природа соответствующих видов информации различна. Это вызывает проблемы при определении понятий названных видов информации и их правовой защите.

В статье 139 ГК РФ информация подразделяется на служебную и коммерческую. Речь идет о действительной или потенциальной коммерческой ценности сведений, неизвестных третьим лицам. В силу их неизвестности владелец получает преимуще

ства в производстве и реализации товаров на рынке. Многие решения, квалифицируемые как «ноу-хау», являются патентоспособными, но официально не регистрируются, чтобы скрыть суть разработки от конкурентов. В мировой практике такие новшества защищаются институтом коммерческой тайны. Что касается принятия мер к ее охране, то механизм реализации ограничения доступа к информации на законодательном уровне не урегулирован. Это осложняет ее охрану органами государственной власти.

ства в производстве и реализации товаров на рынке. Многие решения, квалифицируемые как «ноу-хау», являются патентоспособными, но официально не регистрируются, чтобы скрыть суть разработки от конкурентов. В мировой практике такие новшества защищаются институтом коммерческой тайны. Что касается принятия мер к ее охране, то механизм реализации ограничения доступа к информации на законодательном уровне не урегулирован. Это осложняет ее охрану органами государственной власти.

Законодательством определена система взаимоотношений между предприятием любой формы собственности и государственными органами, осуществляющими контроль над его деятельностью. Однако механизм этих отношений не отработан, особенно в части ответственности должностных лиц за ущерб, причиненный предприятию вследствие незаконного использования сведений, составляющих коммерческую тайну и полученных в ходе проведения проверок или ревизий. Из всех государственных органов только Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации и его органы на местах несут в соответствии с законом ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Остальные отвечают за ущерб в целом, без уточнения конкретных наказуемых действий. Возникают проблемы при выявлении фактов нарушения прав предприятий на коммерческую тайну, а также установлении ответственности за конкретные действия либо бездействие юридических или физических лиц и порядка возмещения ущерба.

Таким образом, проблеме регулирования процессов создания и использования коммерческой информации с ограниченным доступом законодатели уделяют в последние годы значительное внимание. Однако она все еще далека от полного решения. Поэтому, учитывая практическую значимость механизма коммерческой тайны в современной экономике, можно смело утверждать, что принятие основополагающего закона в этой сфере — одна из самых актуальных и дискуссионных проблем российского законотворчества.

studopedia.ru

29. Понятие и содержание государственной тайны.

Государственная тайна - защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации. Сведения могут считаться государственной тайной (могут быть засекречены), если они отвечают следующим требованиям:

соответствуют перечню сведений, составляющих гос. тайну, перечню сведений, не подлежащих засекречиванию, и законодательству РФ о гос.тайне (принцип законности);

- целесообразность засекречивания конкретных сведений установлена путем экспертной оценки вероятных экономических и иных последствий, возможности нанесения ущерба безопасности РФ, исходя из баланса жизненно важных интересов государства, общества и личности (принцип обоснованности);

- ограничения на распространение этих сведений и на доступ к ним установлены с момента их получения (разработки) или заблаговременно (принцип своевременности);

- компетентные органы и их должностные лица приняли в отношении конкретных сведений решение об отнесении их к государственной тайне и засекречивании и установили в отношении их соответствующий режим правовой охраны и защиты (принцип обязательной защиты).

В статье 5 Закона РФ «О государственной тайне» приведен перечень.государственную тайну могут составлять:

1. Сведения в военной области 2. Сведения в области экономики, науки и техники

3. Сведения в области внешней политики и эк.: 4. Сведения в области разведывательной, контрразвед. и операти.-розыскной деят-ти, К основным субъектам правоот-ий в этой сфере относятся государство (, органов защиты государственной тайны) и предприятия, учреждения, организации, а также граждане, допущенные к гостайне.

30.Правовой режим государственной тайны.

Правовое регулирование государственной тайны в РФ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года №5485-1, Законом РФ «О безопасности».

Государственная тайна – это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб Российской Федерации.

Государственную тайну составляют:

сведения в военной области (о проведении военных операций, стратегическому развертыванию ВС РФ, научно-исследовательских работ по созданию и модернизации образцов вооружения, о разработке ядерных боеприпасов, дислокации, наименованиях, организационной структуре войск);

сведения в области экономики (планы подготовки к возможным вооруженным действиям, об использовании инфраструктуры РФ в целях обеспечения обороноспособности государства, о силах и средствах гражданской обороны, об объемах государственного оборонного заказа, о достижениях науки и техники, имеющих важное оборонное или экономическое значение, о запасах платины, природных алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов);

сведения в области внешней политики (о внешнеполитической, внешнеэкономической деятельности РФ, преждевременное распространение которых может нанести урон безопасности РФ, о финансовой политики в отношении иностранных государств);

сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму (о силах, средствах, источниках, планах и результатах такой деятельности, о лицах, сотрудничающих или сотрудничавших на конфиденциальной основе, о системе президентской, правительственной, шифрованной связи, о защите Государственной границы).

Отнесение сведений к государственной тайне и засекречивание этих сведений осуществляется на основе принципов:

1) законности;

2) обоснованности (на основе оценки целесообразности засекречивания конкретных сведений, вероятных экономических и иных последствий этого акта исходя из баланса жизненно важных интересов государства, общества и граждан);

3) своевременности отнесения сведений к государственной тайне (установление ограничений на распространение этих сведений с момента их получения или заблаговременно).

Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения о:

- о чрезвычайных происшествиях, катастрофах;- о состоянии экологии, здравоохранении, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства,

- о состоянии преступности;- о привилегиях, компенсациях, социальных гарантиях,

- о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах;- о фактах нарушения прав и свобод граждан;

- о состоянии здоровья высших должностных лиц;- о фактах нарушения законности органами государственной власти и их должностными лицами.

Степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности РФ вследствие распространения таких сведений. При засекречивании сведений им устанавливается три степени секретности и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей таких сведений:

- «особой важности»- «совершенно секретно»- «секретно».

Основанием для рассекречивания сведений являются: взятие РФ на себя международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими государственную тайну; и изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита таких сведений является нецелесообразной.

Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен межведомственной комиссией по защите государственной тайны.

Система защиты гос. тайны – это совокупность органов защиты государственной тайны, используемых ими средств и методов защиты сведений, составляющих государственную тайну и их носителей, а также мероприятия, проводимые в этих целях.

К органам защиты государственной тайны относят:

- межведомственную комиссию по защите государственной тайны (коллегиальный орган, координирующий работу всех остальных органов)

- федеральную службу безопасности, - министерство обороны

- федеральную службу внешней разведки, - органы государственной власти, предприятия, учреждения, организации и их структурные подразделения по защите государственной тайны.

Контроль за обеспечением защиты государственной тайны осуществляют Президент РФ и Правительство РФ. Надзор за соблюдением законодательства при обеспечении защиты государственной тайны и законностью принимаемых при этом решений осуществляет Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры.

Допуск должностных лиц и граждан РФ к государственной тайне осуществляется в добровольном порядке. Допуск предусматривает, что лицо:

- приняло на себя обязательства перед государством о нераспространении сведений;

- согласилось на частичные, временные ограничения в правах (права выезда за границу на срок, оговоренный в трудовом договоре; права на распространение сведений и на использование открытий и изобретений, содержащих такие сведения; права на неприкосновенность частной жизни при проведении проверочных мероприятий);

- письменно согласилось на проведение в отношении него проверочных мероприятий (их объем зависит от степени секретности сведений, к которым оно допускается);

- ознакомлено с законодательством об ответственности за нарушение правил;

- в отношении него определены виды, размеры и порядок предоставления социальных гарантий (для допущенных к государственной тайне на постоянной основе устанавливаются процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности сведений; преимущественное право оставления на работе штатных мероприятиях).

Устанавливаются три формы допуска к государственной тайне должностных лиц и граждан, соответствующие трем степеням секретности: к сведениям особой важности, совершенно секретным и секретным. Наличие у лица допуска к сведениям более высокой степени секретности является основаниям для доступа их к сведениям более низкой степени секретности.

Основаниями для отказа должностному лицу или гражданину в допуске к государственной тайне могут являться:

- признание его судом недееспособным, ограниченно дееспособным,

- признание его рецидивистом,

- нахождение его под судом или следствием за государственные или иные тяжкие преступления, наличие у него неснятой судимости,

- наличие у него медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну,

- постоянное проживание его самого и (или) его близких родственников за границей или оформление указанными лицами документов для выезда на постоянное место жительства в другие страны,

- выявление в результате проверочных мероприятий действий оформляемого лица, создающих угрозу безопасности РФ,

- уклонение его от проверочных мероприятий и (или) сообщение им заведомо ложных анкетных данных.

Допуск лица к государственной тайне может быть прекращен по решению руководителя органа власти, предприятия, организации в случаях:

1) расторжения трудового договора в связи с проведением организационных или штатных мероприятий; 2) однократного нарушения им взятых на себя обязательств, связанных с защитой государственной тайны;3) возникновения обстоятельств, предусмотренных законом (признание недееспособным, судимость и т.п.).

Прекращение допуска к государственной тайне не освобождает гражданина от взятых им обязательств по неразглашению сведений, составляющих государственную тайну.

31.Понятие и содержание коммерческой тайны. коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду информация, составляющая коммерческую тайну, - сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональнойдеятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении кот.обладателем таких сведений введен режим комм. тайны; Однако не вся информация, которой располагает предприниматель, может быть отнесена к категории коммерческой тайны. Существует официально утвержденный перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну в РФ(4). К ним относятся:учредительные документы (устав, учредительный договор); документы, дающие право заниматься предприним. деятельностью (регистрационное удостоверение, свид-во о регистрации, лицензии, сертификаты, патенты);документы о платежеспособности; о численности работающих, их составе, заработной плате, наличии свободных рабочих мест;документы об уплате налогов и обязательных платежей; о соблюдении установленных правил охраны труда;о соблюдении установленных норм охраны окружающей среды;о нарушении антимонопольного законодательства;о реализации продукции, причинившей вред здоровью населения;

Но и эти сведения не предназначаются для открытого доступа – всем желающим.

По функционально-целевому признаку выделяются следующие составляющие коммерческой тайны:

1. Деловая информация, : сведения о контрагентах;о конкурентах;о потребителях;о деловых переговорах;коммерческая переписка;сведения о закл. и план. контрактах.

2. Научно-техническая информация:содержание и планы научно-исследовательских работ;“ноу-хау”;

3. Производственная информация:технология;планы выпуска продукции;объем незавершенного производства и запасов;планы инвестиционной деятельности.

4. Организационно-управленческая информация:сведения о структуре управления фирмой не содержащиеся в уставе;оригинальные методы организации управления;

5. Маркетинговая информация:рыночная стратегия;планы рекламной деятельности;методы работы на рынках;планы сбыта продукции;.

6. Финансовая информация:планирование прибыли, себестоимости;ценообразование – методы расчета, структура цен, скидки;возможные источники финансирования;

7. Информация о персонале фирмы:личные дела сотрудников;планы увеличения (сокращения) персонала;содержание тестов для проверки вновь принимаемых на работу.

8. Программное обеспечение: пароли, коды доступа к конфиденциальной информации, расположенной на электронных носителях.

Как правило, именно перечисленная выше информация в наибольшей степени интересует конкурентов, партнеров, банки, криминальные структуры.

Информация, составляющая коммерческую тайну, может существовать в бумажной форме, на дискетах и лазерных дисках, на “жестком” диске компьютера, в памяти сотрудников.

Регулирование отношений, связанных с использованием конфиденциальной информацией должно начинаться с основного документа – устава, в котором дается понятие коммерческой тайны и устанавливается ответственность за ее несоблюдение.

StudFiles.ru

Государственная тайна

Государственная тайна – это не что иное, как сведения в области внешнеполитической, разведывательной, оперативно-розыскной, экономической, военной деятельности государства, распространение которых может нанести вред безопасности страны. Разглашение ее недопустимо. Закон о государственной тайне предусматривает серьезную юридическую ответственность за распространение входящих в ее состав сведений.

Вообще же сведения, относящиеся к государственной тайне, можно разделить на несколько категорий. Вот эти категории:

- экономика и внешняя политика;

- военная;

- оперативно-розыскная, контрразведывательная, разведывательная деятельность;

- техника, наука, экономика.

Также деление происходит и на основании степени секретности информации. Степень устанавливается в зависимости от того, какой ущерб может быть нанесен стране в том случае, если государственная тайна будет разглашена. Степени опасности существует три. Им соответствуют грифы:

- совершенно секретно;

- особой важности;

- секретно.

Существуют сведения, не подлежащие засекречиванию. К ним относят сведения:

- о состоянии санитарии, культуре, демографии, здравоохранения, преступности, экологии;

- о том, в каком состоянии здоровья находятся высшие должностные лица страны;

- о валютных резервах, а также о золотом запасе;

- о фактах нарушения свобод и прав людей и граждан;

- о катастрофах, стихийных бедствиях и прочих явлениях, угрожающих жизни людей;

- о привилегиях, социальных выплатах и гарантиях, предоставляемых государством отдельным группам лиц;

- о нарушении законов государственными органами власти, а также их должностными лицами.

Допуск к государственной тайне можно получить в определенном порядке. Его формы: первая, вторая, а также третья. К первой форме относят сведения особой важности, ко второй - сведения секретные, к третьей – совершенно секретные.

Доступ высшей степени секретности – доступ ко всем остальным ее уровням. Оформляться он должен по месту службы управомоченными на это лицами или органами. Как правило, оформлению предшествует череда специальных проверок. Прежде всего, кандидатов на получение допуска просят заполнить анкеты. Важные пункты:

- пребывание за границей;

- родственники в других странах;

- судимости;

- воинская служба;

- судимость близких родственников.

Чаще всего допуск невозможно получить по причине:

- медицинских противопоказаний к определенной работе;

- судимости (не только своей, но и родственников);

- предоставления ложных сведений;

- неподходящего уровня интеллекта;

- неудачного прохождения теста на физическую пригодность.

Государственная тайна охраняется законом, а разглашение ее карается серьезно. Государство заинтересовано в ее неразглашении, а значит, готово применить к нарушителям закона строжайшие меры. Основная ответственность – уголовная. Вообще же возможна не только уголовная, но и гражданско-правовая, и административная, и дисциплинарная ответственность.

Если государственная тайна разглашена – человека могут обвинить в государственной измене. В таком случае возможно лишение свободы до двадцати лет. При этом на него налагается крупный штраф (до пятисот тысяч). Аналогичное наказание будет вынесено и за шпионаж. Не относящееся ни к тому, ни к другому преступлению разглашение гражданской тайны может быть причиной осуждения на семь лет. Потеря документов, в которых содержится государственная тайна, может стать причиной лишения свободы на три года.

Разглашение секретных сведений - серьезнейшее преступление. Человек, привлеченный к уголовной ответственности за разглашение тайны государственного значения, вряд ли после отбытия наказания сумеет получить ответственную работу. Карьера будет испорчена очень сильно.

fb.ru

Дайте определение системы защиты государственной тайны и укажите ее составляющие. помогите..

Elle zhurkina

Важным элементом информационных ресурсов является государственная тайна, отнесенная по условиям правового режима к документированной информации ограниченного распространения.

Правовой институт государственной тайны — признанный всеми странами институт регулирования информационных общественных отношений.

Правовой институт государственной тайны имеет три составляющие:

1) сведения, относимые к определенному типу тайны (а также принципы и критерии, по которым сведения классифицируются как тайна);

2) режим секретности (конфиденциальности) — механизм ограничения доступа к указанным сведениям, т. е. механизм их защиты;

3) санкции за неправомерное получение и (или) распространение этих сведений.

Понятие «государственная тайна» является одним из важнейших в системе защиты государственных секретов в любой стране. От ее правильного определения зависит и политика руководства страны в области защиты секретов.

Определение этого понятия дано в Законе РФ «О государственной тайне».

Государственная тайна — «защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно- розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации».

Модель определения государственных секретов обычно включает в себя следующие существенные признаки:

предметы, явления, события, области деятельности, составляющие государственную тайну;

противник (данный или потенциальный), от которого в основном осуществляется защита государственной тайны;

указание в законе, перечне, инструкции сведений, составляющих государственную тайну;

наносимый ущерб обороне, внешней политике, экономике, научно-техническому прогрессу страны и т. п. в случае разглашения (утечки) сведений, составляющих государственную тайну.

Какие сведения могут быть отнесены к государственной тайне, определено в Указе Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203. К ним отнесены сведения (указаны лишь разделы): в военной области; о внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности; в области экономики, науки и техники; в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности.

Читайте также

![Легальное определение юридического лица дано Легальное определение юридического лица дано]() Легальное определение юридического лица дано

Легальное определение юридического лица дано![Акт определение Акт определение]() Акт определение

Акт определение![Что значит кэшированные данные Что значит кэшированные данные]() Что значит кэшированные данные

Что значит кэшированные данные![Определение высоты объекта Определение высоты объекта]() Определение высоты объекта

Определение высоты объекта![Болезнь определение Болезнь определение]() Болезнь определение

Болезнь определение![Деталь определение Деталь определение]() Деталь определение

Деталь определение![Закон джоуля ленца формула и определение Закон джоуля ленца формула и определение]() Закон джоуля ленца формула и определение

Закон джоуля ленца формула и определение![Двигатель определение Двигатель определение]() Двигатель определение

Двигатель определение![Машина определение Машина определение]() Машина определение

Машина определение![Места массового скопления людей определение Места массового скопления людей определение]() Места массового скопления людей определение

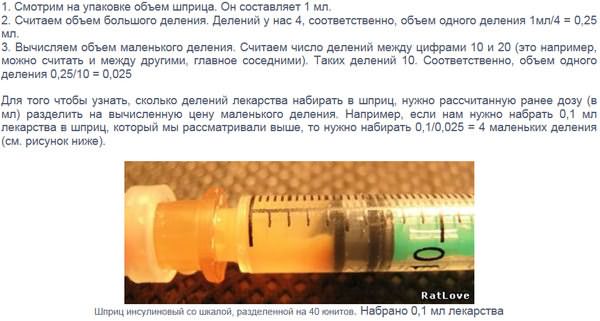

Места массового скопления людей определение![Определение цены деления шприца Определение цены деления шприца]() Определение цены деления шприца

Определение цены деления шприца![Определение надежности Определение надежности]() Определение надежности

Определение надежности

Легальное определение юридического лица дано

Легальное определение юридического лица дано Акт определение

Акт определение Что значит кэшированные данные

Что значит кэшированные данные Определение высоты объекта

Определение высоты объекта Болезнь определение

Болезнь определение Деталь определение

Деталь определение Закон джоуля ленца формула и определение

Закон джоуля ленца формула и определение Двигатель определение

Двигатель определение Машина определение

Машина определение Места массового скопления людей определение

Места массового скопления людей определение Определение цены деления шприца

Определение цены деления шприца Определение надежности

Определение надежности