Религия

|

Религия

|

Рели́гия (лат. religare — связывать, соединять) — определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, умма, сангха, религиозная община)[1].

Другие определения религии:

- одна из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (божеств, духов), которые являются предметом поклонения[2].

- организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам[3].

- духовная формация, особый тип отношения человека к миру и самому себе, обусловленный представлениями об инобытии как доминирующей по отношению к обыденному существованию реальности[4].

Также термин «религия» может пониматься в таких смыслах, как субъективно-личностный (религия как индивидуальная «вера», «религиозность» и т. п.) и объективно-общий (религия в качестве институционального явления — «вероисповедания», «богопочитания», «конфессии» и прочее)[5].

Религиозная система представления мира (мировоззрение) опирается на религиозную веру и связана с отношением человека к надчеловеческому духовному миру[6], некой сверхчеловеческой реальности, о которой человек кое-что знает, и на которую он должен некоторым образом ориентировать свою жизнь[7]. Вера может подкрепляться мистическим опытом.

Особую важность для религии представляют такие понятия, как добро и зло, нравственность, цель и смысл жизни и т. д.

Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые, по убеждению верующих, либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения каждой конкретной религии высшего духовного состояния, великими учителями, особо просветлёнными или посвящёнными, святыми и т. п.

В большинстве религиозных сообществ заметное место занимает духовенство (служители религиозного культа[8]).

Религия является преобладающим мировоззрением в большинстве стран мира, большинство опрошенных относят себя к одному из вероисповеданий[9][10].

Этимология слова «религия»

В древности существовало несколько точек зрения на происхождение слова «религия» (лат. religio — «совестливость, благочестие, набожность, предмет культа»[11]). Так, знаменитый римский оратор, писатель и политический деятель I в. до н. э. Цицерон считал, что оно является производным от латинского глагола relegere (вновь собирать, снова обсуждать, опять обдумывать, откладывать на особое употребление), что в переносном смысле означает «благоговеть» или «относиться к чему-либо с особым вниманием, почтением». Отсюда и самое существо религии Цицерон видел в благоговении перед высшими силами, Божеством[12][11][13][14].

Известный западный христианский писатель и оратор Лактанций считал, что термин «религия» происходит от латинского глагола religare (связывать, привязывать), поэтому религию он определял как союз человека с Богом[11][13][14].

Подобным же образом понимал существо религии и блаженный Августин, хотя он считал, что слово «религия» произошло от глагола religare, то есть воссоединять, и сама религия означает воссоединение, возобновление когда-то утерянного союза между человеком и Богом[14].

Современные исследователи зачастую соглашаются с точкой зрения на происхождение слова «религия» от глагола religare[13][15].

Структура религии

В социологии в структуре религии выделяют следующие компоненты:

- религиозное сознание, которое может быть обыденным (личное отношение) и концептуальным (учение о Боге, нормы образа жизни и т. п.),

- религиозная деятельность, которая подразделяется на культовую и внекультовую,

- религиозные отношения (культовые, внекультовые),

- религиозные организации.

Виды религий

Для религий Древнего Египта, Индии, Греции, Рима, ацтеков, майя, древних германцев, древней Руси характерно было многобожие — политеизм.

Единобожие (монотеизм)[16] характерно для таких религий, как иудаизм, христианство, ислам, сикхизм и некоторых других. С точки зрения верующих, приверженцев вышеперечисленных религий, появление их стало следствием Божественного действия.

Пантеизм — учение, согласно которому Вселенная (природа) и Бог тождественны. Пантеизм был распространён в ряде античных религиозно-философских школ (стоики и др.), в ряде средневековых учений (см. Спиноза и т. д.). Многие элементы пантеизма присутствуют в отдельных формах язычества и неоязычества, а также в ряде современных синкретических оккультных учений: теософии, Агни-йоге и др.

Существуют также религии без Бога (в том смысле, какой придают этому понятию многие западные школы религиоведения) — вера в абстрактный идеал: конфуцианство, буддизм, джайнизм[17].

Возникновение религии

Эволюция религии См. также: Когнитивное религиоведение

Эволюция религии См. также: Когнитивное религиоведение

Вопросом возникновения религии, прежде всего, занимается религиоведение, начавшее формироваться в самостоятельную область знаний начиная с XIX века на стыке социальной философии, истории философии, социологии, антропологии, психологии, всеобщей истории, этнологии, археологии и других наук.

На проблему возникновения религии существуют несколько точек зрения[18]:

- религиозная: человек был создан Богом, и до грехопадения общался с ним напрямую. После грехопадения общение с Богом было нарушено, но Бог открывал себя в откровениях, через ангелов, пророков и в богоявлениях. Человек, в свою очередь, имеет возможность обращаться к невидимому Богу (в молитвах) как непосредственно, так и через посредников. Политеизм рассматривается как результат постепенного отхода от изначального монотеизма.

- промежуточная, с одной стороны опирающаяся на современные научные знания и общественные настроения, с другой стороны основанная на главном постулате религии о сотворении мира и человека Богом, после чего (наиболее часто — в результате грехопадения) человек абсолютно забыл об общении с ним и даже о его существовании. Он вынужден заново искать путь к Богу, а поэтому каждая религия — это путь поиска возвращения к Богу. Этому взгляду соответствовала концепция прамонотеизма, согласно которой религия в человеческом обществе существовала всегда, и к тому же изначально имела форму монотеизма, который у многих народов был впоследствии утрачен, выродившись в тотемизм, язычество и прочие немонотеистические формы религии. Концепция прамонотеизма была сформулирована шотландским учёным и литератором Э. Лэнгом, впоследствии получила своё развитие в 12-томном труде католического священника, антрополога и лингвиста В. Шмидта «Происхождение идеи Бога»[19]. Однако позднее она была подвергнута критике[20][21][22]. По мнению И. А. Крывелёва, в сочинении Вильгельма Шмидта есть ошибки. После смерти Шмидта его ученики, группирующиеся вокруг журнала «Anthropos», предприняли ревизию его работы и фактически отказались от неё, постулируя в качестве первичной формы религии не прамонотеизм, а пратеизм[23].

- эволюционная: религия возникает при определённом уровне развития сознания в силу невозможности рационально объяснить наблюдаемые природные явления. Первобытный человек определял все явления как некие разумные действия, объясняя проявления природных сил волей духа, разумного начала, гораздо более могущественного, чем человек. Высшей силе приписывались человеческие эмоции и поступки, а модель взаимоотношений между этими силами копировалась с соответствующей организации человеческого общества. Согласно этому подходу, религия прогрессировала от простейших форм к более сложным: сначала был преанимизм, затем анимизм, тотемизм, политеизм и наконец монотеизм (см. Антропология религии)[24].

Идею последовательного усложнения религиозных верований впервые предложил Э. Тайлор, который выдвинул гипотезу о том, что первоначальной формой религии был анимизм. В дальнейшем идеи Тайлора получили развитие в работах Дж. Фрейзера (магия как первоначальная форма религии), Р. Маретта, Л. Я. Штернберга (эпоха аниматизма, оживотворения всей природы), и Л. Леви-Брюля (первобытный дологический мистицизм).

Основатели марксизма также разработали концепцию, согласно которой корнем религии является реальное практическое бессилие человека, сперва перед природными, затем перед социальными явлениями, проявляющееся в его повседневной жизни, выражающееся в том, что он не может самостоятельно обеспечить успеха своей деятельности[25]. Также широко известно выражение «религия есть опиум народа»[26].

Согласно имеющимся на данный момент сведениям о периоде палеолита, по меньшей мере, к концу этой эпохи, древние люди развили то, что мы могли бы назвать религией или духовными отношениями. На это указывают имевшиеся у них к тому времени обычаи ритуального захоронения и наскальные рисунки в пещерах. Люди, вероятно, верили, что естественный мир населяли боги или божества, или даже, что различные объекты и места, такие, как камни или рощи, сами были живы. Религиозные верования и практики — как мы могли бы их себе вообразить — сформировали социальную структуру, как бы связывая общины и повышая эффективность их деятельности[27][28][29][30].

Некоторые из исследователей полностью отвергают мысль о существовании дорелигиозного периода, а в качестве обоснования своего взгляда утверждают, что «современной этнографии не известен ни один народ, ни одно племя, не имеющее религиозной традиции, дорелигиозное»[31].

Однако другие исследователи считают, что все утверждения о том, что религия изначально присуща человеку, не выдерживают критики[32]. По их мнению, дорелигиозный период длился очень долго, вплоть до формирования неандертальца. Некоторые из них также полагают, что признаки, свидетельствующие о наличии религиозных представлений и обрядов, становятся действительно многочисленными и убедительными лишь для периода верхнего палеолита (около 40-18 тысяч лет назад)[32]. С определением времени возникновения религиозных обычаев тесно связана проблема определения различия и разграничения первобытных «формирующихся людей» (архантропов и палеоантропов) и первобытных людей современного физического типа (неоантропов, Homo sapiens), к которым принадлежали люди верхнего палеолита, именуемые обычно кроманьонцами[33].

Французский антрополог Паскаль Буайе отмечает, что религия и/или верования в сверхъестественные силы наблюдаются у всех народов и племён Земли, но отсутствуют у животных. На основании своих многолетних исследований, Буайе заключает, что причины возникновения религий, суеверий и других верований в сверхъестественное заключаются в физиологии мышления человека как вида[34].

Религия и общество

Основная статья: Религия и обществоВ статье рассматриваются следующие вопросы:

- Религия и наука (в том числе религиозная вера у учёных, религия и уровень образованности)

- Религия и преступность

- Религия и здоровье

- Религия и социальное благополучие

- Религия и политика

Религия и мораль

Основная статья: Мораль#Мораль и религияРелигии и верования мира

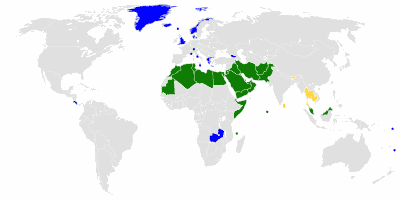

Основная статья: Список религий Государства с официальными религиями Христианство Ислам Буддизм

Государства с официальными религиями Христианство Ислам Буддизм  Религиозные символы

Религиозные символы

Архаические верования и обряды

Магия

Основная статья: МагияМагия — понятие, используемое для описания системы мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи[35]; символическое действие или бездействие, направленное на достижение определённой цели сверхъестественным путём[36].

Тотемизм

Основная статья: ТотемизмТотемизм многие атеистически настроенные исследователи рассматривают как одну из древнейших и универсальных религий первобытного человечества. Следы тотемизма можно найти во всех религиях и даже в обрядах, сказках и мифах. Тотемизм — представление о связи человека с окружающим миром, предполагающее воображаемый родственный союз с тем или иным природным объектом — тотемом: животным, растением, неодушевлённым предметом, природным явлением[37].

Анимизм

Основная статья: АнимизмВ основе находится вера в духов и потусторонние существа и одушевлённость всей природы. «Анимизм есть минимум определения религии».

Фетишизм

Основная статья: Религиозный фетишизмВера в предметы, обладающие различными сверхъестественными силами.

Аниматизм

Основная статья: АниматизмВера в безличную одушевлённость природы или отдельных её частей и явлений.

Шаманизм

Основная статья: ШаманизмВзаимодействие с миром духов. Связь, которую осуществляет шаман.

Религиозный синкретизм античного мира

Религия Древнего Египта

Религия древних египтян зародилась в первобытнородовых общинах и прошла за 3000 лет длительный путь развития до сложных теологических систем Востока: от фетишизма и тотемизма, до политеизма и монотеистического мышления — признание единого культа бога Атона, появились теогония и космогония, культ, разнообразные мифы, представления о загробной жизни, организации клира (жречество) и его положения в обществе, обожествление фараона и т. д.[38]

В Египте была впервые сформулирована концепция единобожия во время правления фараона Эхнатона. Этот фараон предпринял попытку религиозной реформы, целью которой было централизовать египетские культы вокруг бога Солнца, Атона. Идея не прижилась, во многом по причине неудачного правления Эхнатона.

Религии Древней Греции и Рима

Основные статьи: Древнегреческая мифология, Древнеримская религияОдной из самых сложных и тщательно разработанных систем политеистического мировоззрения была религия древней Греции и древнего Рима.

У древних греков существовал многочисленный, но строго очерченный пантеон человекоподобных богов (Зевс, Аполлон, Афродита и т. д.) и полубогов (героев), и внутри этого пантеона существовала жёсткая иерархия. Древнегреческие боги и полубоги ведут себя так же, как ведут себя люди, и, в зависимости от их поступков, происходят те или иные события.

Антропоморфная сущность богов естественным образом предполагает, что добиться их благосклонности можно материальными средствами — подарками (в том числе человеческими и иными жертвами), уговорами (то есть обратиться к ним с молитвой, которая, в том числе, может иметь характер самовосхваления или даже обмана) или особыми поступками.

Авраамические религии

Основная статья: Авраамические религииПраотец Авраам из Пятикнижия считается основателем традиции, получившей отражение и развитие в иудаизме, христианстве и исламе.

Иудаизм

Иудаизм формировался, по меньшей мере, с ХIХ в. до н. э. на территории Египта и Палестины (Земли Израильской). Иудаизм провозгласил монотеизм, углублённый учением о сотворении человека Богом по Своему образу и подобию. Эта религия включает в религиозную сферу все стороны жизни человека. Иудей — это одновременно и религиозная, и национальная принадлежность, и обязательство следовать своду предписаний, которые определяют всю повседневную жизнь человека (Галаха). Иудаизм лишён некоторых необходимых для мировой религии черт: подавляющее большинство верующих принадлежит к нему от рождения, но в иудаизм можно перейти, для этого достаточно пройти гиюр.

Христианство

Христианство возникло в I веке н. э. в Палестине, находившейся на тот момент под властью Римской империи, первоначально в среде евреев, в контексте мессианских движений ветхозаветного иудаизма. Уже в первые десятилетия своего существования христианство получило распространение и в других провинциях и среди других этнических групп. Для христианства «нет ни эллина, ни иудея» (Гал. 3, 28), в том смысле, что христианином может быть любой, вне зависимости от его национальной принадлежности. Потому, в отличие от иудаизма, являющегося национальной религией, христианство стало мировой религией.

Одним из самых важных нововведений христианства следует считать веру в действительное — а не кажущееся или мнимое — вочеловечение Бога и в спасительность Его жертвенной смерти и воскресения. Вочеловечивание Бога происходит в Иисусе Христе, как осуществление ветхозаветных пророчеств.

В христианстве присутствует ряд религиозных предписаний, характерных и для иудаизма («Десять заповедей», «Заповеди любви», «Золотое правило нравственности»). Однако благодаря представлению о благодати христианство сняло со своих последователей множество других, менее значимых религиозных ограничений (бремена неудобоносимые). Диалектика «закона» и «благодати», «страха Божьего» и «любви» продолжает оставаться актуальной для христианства на протяжении всей его истории, принимая разные формы («Слово о законе и благодати», «Либеральное христианство», «Фундаментализм»).

Ислам

Ислам возник в VII веке н. э. на Аравийском полуострове, где в ту пору царствовало язычество. Многие религиоведы (см. Люксенберг, Кристоф) склонны утверждать, что Мухаммед многое позаимствовал из иудаизма и христианства. Хотя к VII веку н. э. христианство уже распространилось на огромную территорию, включая и южное побережье Средиземного моря, на территории Аравийского полуострова его последователи были не очень многочисленны. Единственное христианское царство — Йемен — которым на момент рождения Мухаммада правили эфиопы-монофизиты, и то в период становления ислама перешло под власть персов-маздеанцев. Впрочем, кланы и племена Аравии жили бок о бок с евреями и христианами на протяжении нескольких веков, и были хорошо знакомы с идеей монотеизма. Так, Варака, двоюродный брат Хадиджи, жены Мухаммеда, был христианином. Монотеисты или люди с монотеистическими наклонностями были известны как «ханифы». Считалось, что они следуют религии Авраама. Ислам признаёт в качестве пророков основателей всех предыдущих монотеистических религий.

Индийские религии

Основная статья: Индийские религииРелигии, возникшие на Индийском субконтиненте. Основной концепцией индийских религий является вера в дхарму — универсальный закон бытия. Практически все индийские религии (за исключением сикхизма) принимают за базовую концепцию кармическую череду перерождений. К индийским религиям относятся индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и другие.

Мировые религии

Основная статья: Мировая религияПод мировыми религиями принято понимать буддизм, христианство и ислам (указаны в порядке возникновения). Чтобы религия считалась мировой, она должна иметь весомое число последователей по всему миру и при этом не должна ассоциироваться с какой-либо национальной или государственной общностью. Кроме того, при рассмотрении религии в качестве мировой учитывается её влияние на ход истории и масштабы распространения.

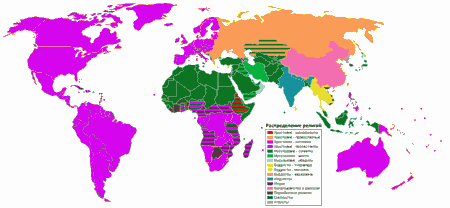

Распределение численности последователей по конфессиям

Основная статья: Численность последователей основных религий См. также: Численность христианПо данным христианского сайта «Laborers Together» на 2011 год распределение населения Земли по религиозному признаку следующее[39]:

Карта демонстрирует распространение крупнейших религий мира и их основных конфессий

Карта демонстрирует распространение крупнейших религий мира и их основных конфессий

- христиане — 2,31 млрд (33 % населения Земли)

- мусульмане — 1,58 млрд (23 % населения Земли)

- исповедующие индуизм — 0,95 млрд (14 % населения Земли)

- буддисты — 0,47 млрд (6,7 % населения Земли)

- исповедующие традиционные китайские религии — 0,46 млрд (6,6 % населения Земли)

- сикхи — 24 млн (0,3 % населения Земли)

- иудеи — 15 млн (0,2 % населения Земли)

- приверженцы местных верований — 0,27 млрд (3,9 % населения Земли)

- нерелигиозные — 0,66 млрд (9,4 % населения Земли)

- атеисты — 0,14 млрд (2 % населения Земли).

Данные о распределении численности последователей по конфессиям по состоянию на конец XIX — начало XX вв. публиковались в статье «Религия»[3] Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона.

Религия в культуре

Большое количество литературных, музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства отображают представления людей о религии и религиозных объектах.

Критика религии

| В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники. Эта отметка установлена 3 июня 2012 года. |

Критика религии имеет длинную историю, начиная с первого столетия до н. э. в Древнем Риме и «О природе вещей» Тита Лукреция Кара и продолжая до настоящего времени с приходом Нового атеизма, представленного такими авторами, как Сэм Харрис, Дэниел Деннет, Ричард Докинз, Кристофер Хитченс и Виктор Стенджер.

В XIX веке критика религии перешла на новый этап с выходом работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Последователи развили его идеи, представляя эволюцию как опровержение Божественного участия в творении и истории человечества. Основываясь на предположениях Дарвина и трудах Фейербаха, Маркс продолжил критику религии с позиций философского материализма.

Критики религии (Лео Таксиль, Е. М. Ярославский) утверждают, что теистические религии и их священные книги не боговдохновенны, а созданы обычными людьми с целью разрешения социальных, биологических и политических проблем. И сравнивают положительные аспекты религиозных верований (душевное утешение, организация общества, поощрение чистоты нравов) с их отрицательными сторонами (суеверие, фанатизм).

Некоторые критики считают религиозные верования устаревшей формой сознания, приносящей вред для психологического и физического состояния личности (обрезание, «промывание мозгов» детям, надежда на исцеление болезней с помощью религиозной веры вместо своевременного обращения к врачам), а также вредоносной для общества (религиозные войны, терроризм, нерациональное использование ресурсов, дискриминация гомосексуалистов и женщин, сдерживание развития науки).

Предметом критики могут быть также поведенческие нормы (спор о соотношении религии и морали), по тем или иным причинам не принятые в светском обществе.

Религия и наука

Религия формулирует положения космогонии (происхождения мира) и антропологии (происхождение человека), которые вступают в противоречие с современными научными представлениями. В связи с этим, современная наука критикует многие религиозные положения. Примером может послужить борьба сторонников креационизма с теорией эволюции (критика эволюционизма).

Религии иногда постулируют тезисы, противоречащие или не согласующиеся с имеющимися научными представлениями о законах природы. Чудеса, описанные во многих религиозных произведениях, могут оцениваться с точки зрения их соответствия законам природы.

Критически могут оцениваться религиозные тексты с точки зрения их соответствия современным представлениям исторической науки. Например, некоторые места в Библии светскими библеистами рассматривают как содержащие противоречивые или не согласующиеся между собой факты и повествования (например, разница некоторых текстовых мест и вопрос их истолкования между четырьмя Евангелиями Нового Завета). Интерпретация этих мест библейскими критиками может значительно отличаться от традиционных религиозных интерпретаций богословов и апологетов. Часть богословов (либерального направления) могут соглашаться с этой критикой, в то время как другие (главным образом консервативные) в свою очередь могут критически оценивать научный уровень этой критики. Вопрос совместимости науки и религии есть предмет дискуссий. Как учёные, так и теологи высказывают зачастую прямо-противоположные взгляды.

Мнения о совместимости Прекрасную формулировку нашел самый именитый участник наших встреч, один из создателей современной теории инфляции Вселенной, академик РАН Алексей Старобинский. Он сказал: "Бог благословил нас не учитывать его в научных исследованиях". То есть действительно, когда ученый действует в рамках научного исследования и изучает природу, ему совершенно не нужно искать следы непосредственного действия Бога. Но как только мы вспоминаем о человеке и его сознании, тут без Бога уже не обойтись. Тот же академик Старобинский сказал, что Бог существует хотя бы в том смысле, что в истории огромное количество людей действовало исходя из своей веры, и это проявлялось в их поступках, причем иногда очень благородных и жертвенных.— [40]

Мнения о несовместимости| Этот раздел статьи ещё не написан. Согласно замыслу одного из участников Википедии, на этом месте должен располагаться специальный раздел. Вы можете помочь проекту, написав этот раздел. Эта отметка установлена 31 января 2017 года. |

- Известный американский генетик Д. А. Койн высказывает мнение о полной несовместимости научных взглядов и религиозного мировоззрения[41].

Критическое осмысление религиозного опыта

Основная статья: Религиозный опытСуществует гипотеза о том, что религиозно-мистический опыт может быть вынесен из симптоматики эпилептических и других приступов, шизоидных расстройств, деменций, опыта терминальных состояний или употребления галлюциногенов[42].

По мнению психиатра Станислава Грофа, экспериментировавшего с влиянием ЛСД на психику, «переживание смерти и рождения, единения со Вселенной или с Богом, столкновение с демоническими явлениями или переживание „прошлых воплощений“, наблюдаемые в ЛСД-сеансах, оказываются феноменологически неотличимыми от подобных переживаний, описанных в священных писаниях великих религий мира и тайных мистических текстах древних цивилизаций»[43]. При этом Гроф так оценивает опыт, полученный в изменённых состояниях психики: «В холотропных состояниях мы переживаем вторжение других измерений бытия, которые могут быть очень интенсивными и даже ошеломляющими»[44].

Разные религии по-разному относятся к поиску экстатических и мистических видений, переживаний и откровений. Не во всех религиях подобный поиск поощряется, а любой мистический опыт принимается за подтверждение истинности веры. Например, по мнению профессора богословия А. И. Осипова, «все святые отцы и подвижники, опытные в духовной жизни, решительно предупреждают христианина о возможности впадения в т. н. прелесть, то есть в духовный самообман, при котором человек свои нервно-психические, а часто и бесовские возбуждения и порождаемые ими лжевидения принимает за откровения Божии»[14].

ru.wikipedia.org

Религия это:

Религия|

Религия

|

Общее определение религии. 7 моделей объяснения происхождения религии.

Широкое понятие религии, которое наиболее четко сформулировал психолог Эрих Фромм (1900–1980): «...под религией я понимаю любую разделяемую группой систему мышления и действия, позволяющую индивиду вести осмысленное существование и дающую объект для преданного служения».

Узкое понятие религии – это такая разделяемая группой людей система особенностей мышления и действия, которая позволяет человеку вести осмысленное существование, дает целостную систему мировоззрения, целей, идеалов, эталонов и норм поведения, дает объект для преданного служения и при этом основной или неотъемлемой частью такой системы мышления является вера в сверхъестественное.

Сверхъестественное определяется здесь как нечто, соответствующее трем условиям:

1. Сверхъестественное, по убеждению верующих, полностью или частично находится вне реального мира, вне всей существующей материальной Вселенной.

2. Сверхъестественное, по убеждению верующих, не подчиняется законам окружающего материального мира, материальной Вселенной.

3. Сверхъестественное, по убеждению верующих, само не подчиняясь законам материальной Вселенной, способно не только отслеживать происходящее в реальном мире, но и влиять на происходящие в реальном мире события, вмешиваться в их естественный ход с различными целями

Семь моделей объяснения происхождения религий:

1. Религия как иррациональный дар свыше всегда истолковывалась собственно религиозными мыслителями. Согласно этому толкованию, нельзя говорить о каком-то функциональном предназначении религии или о ее естественном генезисе, так как религия дается непосредственно свыше – оттуда, куда она направляет человека. Античность знала вариант этой версии, в соответствии с которым религия есть плод экстатического состояния, которое может быть вызвано как физическими причинами (дельфийский пророк дышал наркотическими испарениями из расщелины в скале), так и духовными (под катартическим воздействием искусства, например, греческой трагедии). В более поздние времена указанное истолкование сущности религии приняло самые разные модификации. Однако каждый религиозный мыслитель определял религию исходя – из собственных религиозных воззрений: если для православного священника Павла Флоренского религия – это «жизнь нас в Боге и Бога в нас», то для религиоведов-буддистов такое определение неприемлемо, как оно неприемлемо и для определения самого буддизма. В итоге сторонники такого рода толкований вынуждены объявлять другие религии лишь извращением их собственных верований и говорить, что, например, буддизм – это тоже жизнь в Боге, только до неузнаваемости искаженная, так как. Бог здесь подменен чем-то иным в силу происков языческих жрецов или из-за невежества местных жителей. В новейшие времена обнаружились попытки раскрыть религию как дар свыше над конфессионально, не определяя, каково именно это «свыше».

2. Религия как аллегорическое знание впервые была истолкована Теагеном Регийским (6 в. до н.э.). В этом смысле религия понимается как некий особый способ познания, позволяющий увидеть то, что недоступно обыденному познанию, даже если оно предельно систематизировано.Эта посылка в позднейшие времена позволила увидеть в религии конкурента науки или ее предшественницу. Например, представители т.н. «оккультных наук» увидели в религии способ познания, принципиально превосходящий все возможности эмпирического знания, тогда как представители собственно научного знания соблазнились возможностью разоблачить «ложь религии» средствами науки. «Разоблачительный бум» пришелся на 18–19 вв. Когда же оказалось, что сфера религии, в сущности, не пересекается со сферой науки, оккультисты решили, что пришел час реванша. Между тем, помимо и тех, и других, серьезные мыслители, в т.ч. религиозные, поняли, что религия сама по себе инструментом познания не является, т.к. ничего не познает, но дает уже готовое знание, носящее совершенно иной характер, нежели знание, добываемое науками. Знание религии оправдывается не его соответствием реальности, а нравственными последствиями для того, кто его принимает, поэтому его нельзя верифицировать или фальсифицировать.

3. Религия как преклонение впервые была понята Эвгемером из Мессены (4 в. до н.э.) в его книге «Священная запись». Эвгемер считал, что люди обожествили древних героев – реальных людей, которые поразили их величием своих деяний. Этим он положил начало отождествлению религии и культа, весьма распространенному и в наши дни. Если идти по этому пути, то религией следует посчитать и современный культ звезд эстрады, который является не только стихийным преклонением перед красотой искусства, но и, во многих случаях, организованной практикой, включающей в себя систему ритуалов, структурированные общины «фанатов» и т.п. Тогда можно говорить о «религии Bittles», «религии Pink Floyd» и т.п. Ведь в сознании «фанатов» эти люди и в самом деле обожествляются, становятся реальными идолами, ради которых можно умереть.

4. Религия как общественный институтвпервые была объяснена афинским тираном Критием (ум. 403 г. до н.э.), осмыслившим ее как изобретение властителей с целью лучшего управления. В дальнейшем эта точка зрения выросла в т. н. «теорию обмана», согласно которой религия есть сознательный обман со стороны властей и бессознательный самообман со стороны подчиняющегося народа. В некоторых случаях, как у Секста Эмпирика и у просветителей 18 в., религия понималась как открытый договор между властителями и народом. Своей вершины этот социально-политический вариант интерпретации религии достиг в учении Карла Маркса, увидевшего в ней опосредованный результат общественных отношений – иллюзорное сознание, отражающее разорванность и отчужденность общественного бытия и закрепляющее ее.

5. Религия как плод страха и бессилия впервые была определена Демокритом из Абдеры (5 в. до н.э.). Концепцию греческого философа афористично выразил древнеримский поэт Стаций: «Первых в мире богов создал страх». В дальнейшем такая психологическая трактовка религии также приобрела свои модификации: религия стала истолковываться как решение сложных жизненных ситуаций, достижение психологической компенсации и т. п. И в самом деле, религия может в некоторых случаях выручить человека. Однако поведение человека в экстремальных ситуациях почему-то далеко не всегда ведет его к религии. От страха человек может убегать и прятаться, либо он может брать в руки оружие и пытаться защититься, наконец, он может просто стоять и бояться – от дрожи до шока; религия же здесь оказывается совершенно не причём. От бессилия человек или гибнет, или попросту опускает руки – сама по себе мысль о поклонении вряд ли придет ему в голову. Было высказано мнение, что если человек боится чего-то чуждого или неведомого ему и при этом он чувствует, что не в силах этому противостоять, ему приходит мысль, что он должен обратиться к кому-то за помощью. Бесспорно, но здесь возникает вопрос о смысле такого обращения. Если человек верит в существование властвующих над миром богов, которые могли бы его услышать, он обратится за помощью к ним – с молитвой, с жертвоприношением и т.п., а если он верит, что и он сам, и боги подчиняются закону мировой справедливости, то он постарается быть достойным необходимой ему помощи – будет добродетельным, благочестивым и т.п.. Если же он не верит ни в то, ни в другое, ему останется надеяться только на собственные силы, либо на силы своей семьи, либо на силы своей империи, либо на силы всего человечества и т.п., и никаким богам он поклоняться не станет, так как не будет видеть в этом никакого смысла.

6. Религия как врожденное свойство человека была впервые интерпретирована философом-стоиком Посидонием из Апамеи (ок. 135–51 гг. до н.э.). Такая трактовка, с одной стороны, призвана избавить от вопроса о смысле религии (религия с человеком изначально и не подлежит смысловой оценке), с другой же, имплицитно содержит ответ на этот вопрос: если религия является таким же врожденным свойством человеческой природы, как, например, инстинкты самосохранения и размножения, значит, она биологически необходима, основывается на фундаментальных жизненных потребностях человека и вписывается в целесообразное устройство его организма. Остается только одна проблема: почему врожденная религиозность у людей столь разнообразна? Решение этой проблемы было получено в рамках следующей версии – единственной, которая в оформленном виде появилась только в 18 в.

7. Религия – направляющая сила – впервые была понята Иммануилом Кантом (1724–1804). Основоположения религиозных учений, по словам И. Канта, есть постулаты практического разума и как таковые представляют собой «не теоретические догматы, но предположения для необходимого практического стремления», то есть являются не просто взглядами на жизнь, но, по сути, жесткими требованиями, которые регламентируют человеческую жизнь, то есть указывают человеку, как именно он должен направлять и распределять свои усилия. Эту линию осмысления религии продолжил немецкий социолог и философ Макс Вебер (1864–1920). Религиозная вера, по мнению Вебера, всегда создавала «психологическую устремленность, которая указывала индивиду направление и нормы жизни, поведение и убеждение в его правильности. Многие религиозные системы содержат в себе некоторую непоследовательность в запретах и предписаниях, но эта непоследовательность связана с тем, что каждая подобная религиозная система религий обосновывает жизнь не индивидуальной личности, но общества, распределяя при этом свои различные указания между различными социальными группами, занимающими особое место в общественном разделении траты сил. Однако и при этом религиозные запреты и предписания не противоречат друг другу, но лишь дополняют друг друга в рамках общего, по выражению Х. Ортеги-и-Гассета, «проекта», объединяющего данное общество. Именно об этой «интегративной» роли религии говорил Э. Дюркгейм.Одной из позднейших модификаций такого истолкования религии является ее определение через смысл человеческой жизни. Такая интерпретация наиболее удачно отвечает на весьма волнующий вопрос: в чем секрет могущества религий, их неодолимой власти над людьми? Этот секрет, по всей видимости, заключен в том даре религии, который наиболее дорог человеку – в смыслополагании. Альберт Эйнштейн считал, что «человек, считающий свою жизнь бессмысленной, не только несчастлив, но вообще едва ли пригоден для жизни». Для Эйнштейна задаваться вопросом о смысле жизни – значит быть религиозным. Можно считать, что на сегодняшний день такой подход господствует в светской философии религии.

2. Понятия веры, минимума веры.Вера как интеллектуальный феномен и мифологическая система. Вера как эмоционально — волевой феномен. Психология религии о вере.

Проблема «минимума» религии имеет ряд аспектов. Первый аспект связан с определением той сферы религиозной жизни, в которой следует искать этот «минимум». Здесь обозначились три основных подхода. Первый подход утверждает, что этот «минимум» следует искать в сфере религиозного сознания: в особенностях взглядов, представлений, чувств и переживаний верующих. Второй подход утверждает, что специ-фика религии связана с культовой деятельностью. Третий – с религиозными организациями. Большинство религиоведов, считают, что «минимум» религии следует искать в сфере религиозного сознания. Они, как правило, связывают религию с верой. Не случайно и в широком обиходе слово «верующий» отождествляется с понятием «религиозный человек».

Вера - это особое эмоционально-психологическое состояние человека и одновременно его отношение к определенным явлениям окружающего мира. Это естественное свойство человеческого сознания: каждый человек во что-то верит, хотя не все люди верят в одно и то же. Помимо религиозной веры бывает вера и нерелигиозная. Всякая вера имеет свой предмет. Человек не просто верит, а верит во что-то. Таким образом, вера – это элемент человеческого сознания, и она непосредственно направлена на те или иные образования сознания: понятия, представления, образы, теории и т.д. Вера возникает у человека лишь в том случае, когда он личностно заинтересован в чем -то, когда это вызывает у человека эмоциональную и оценочную реакцию. При этом данная оценка чаще всего бывает позитивной. Человек, прежде всего, верит в то, что соответствует его психологическим установкам, убеждениям, идеалам. Хотя не исключены и случаи, когда вера предполагает резко отрицательную оценку какого-либо образа, понятия. Например, вера в дьявола как антипода Бога.

Предметом веры являются образования сознания, которые не являются предметом знания, то есть те, которые не получили в сознании человека статуса объективных истин. Ученые отмечают, что предметом веры являются гипотетические представления, образы, понятия и теории. Без религиозная вера отличается от религиозной предметом своей веры. Предмет безрелигиозной веры, также как и религиозной – гипотетические, требующие дальнейшей проверки понятия, образы, суждения или понятия, суждения, относящиеся к будущему. Однако они воспринимаются как нечто естественное, то есть включенное в систему закономерностей материального мира, имеют свои реальные причины, которые могут быть выявлены и изучены. Предметом же религиозной веры является сверхъестественное. Таким образом, значительное число религиоведов называют веру в существование сверхъестественного «минимумом», существенной характеристикой всякой религии.

Веру в существование сверхъестественного и в возможность установления с ним определенных связей, отношений в качестве всеобщей, существенной характеристики религии признают и многие светские религиоведы. Такой подход к исследованию религии называется преформизмом. Преформизм – это учение, утверждающее, что все высшие формы, которые достигает явление в процессе своего развития уже содержит потенции, в зародыше в низших формах. Процесс развития явлений направлен на раскрытие этих потенций, заложенных в самом явлении, форм.

Имеется еще один аспект при выявлении специфики религии. Среди религиоведов, признающих религиозное сознание в качестве ведущего, определяющего элемента религии, отчетливо выявляются две тенденции. Одни истолковывают религиозную веру по преимуществу как интеллектуальный феномен. Они делают акцент на содержательном характере религиозных представлений. Религия, с позиций такого подхода, предстает по преимуществу как мифологическая система. Сторонники такого подхода обычно рисуют такую схему формирования религиозного сознания: религиозные представления первоначально выступают в чувственных наглядных образах. Источником образного материала служат природа, общество, сам человек. На базе этих образов формируются мыслительные конструкции: понятия, суждения, умозаключения. Важное место в религиозном сознании занимают так называемые смысло-образы, которые являются переходной формой от чувственно-наглядных образов к абстрактным понятиям. Содержание этих образов находит свое выражение в притчах, сказках, мифах. Другие переносят акцент на эмоционально-волевой элемент. Религиозная вера, по их мнению, это, прежде всего, религиозные переживания, религиозные чувства. Такой подход к религии разделяют многие ее исследователи, но наиболее ярко он представлен у представителей психологии религии: У. Джемса, З. Фрейда, К.Г. Юнга и др. Очевидно, что этот подход в явной или неявной форме предполагает признание факта существования особых религиозных переживаний, «религиозных чувств». Совокупность этих чувств – это чувство благоговения означает, по мнению православного мыслителя, благоговение перед Богом. Следовательно, особенность этого чувства определяется характером его направленности, а именно направленности на Бога. У. Джемс, утверждает, что религиозные чувства, с точки зрения своих психофизиологических проявлений – это обычные человеческие чувства любви, страха, радости, надежды и т. д. Особенность этим чувствам придает их особая направленность на объект их веры.

Психология религии связывает наличие религиозных чувств с врожденными инстинктами (З. Фрейд) или исторически обусловленной предрасположенностью (архетипы, К. Юнг).

studopedia.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ

Социология рассматривает религию в ее отношении к обществу, анализирует ее связь с организацией общественной жизни. Эта связь двусторонняя. Как бы ни оценивалось и ни интерпретировалось воздействие общества на религию, социология не может не признавать сам факт такого воздействия хотя бы потому, что в отличие от теологии понимает изменения в содержании религии и формах ее организации как результат действия естественных, эмпирически фиксируемых сил, в первую очередь социальных. Могут быть разными оценки и объяснения роли религии в создании, поддержании и изменении социального порядка, формировании личности, но именно изучение воздействия религии на общество и является главным делом социологии религии.

В результате социологического анализа религия предстает как социальный феномен. Образ религии, создаваемый социологией, определяется преследуемыми ею целями познания социальных явлений и возможностями, “разрешающей способностью” применяемых ею методов. Этот образ отличается от того, каким видит и изображает религию психолог, философ или историк. Это похоже на то, как если бы портрет одного и того же человека писали художники, представляющие разные школы. Определение религии, которое дает или может дать социология, не должно рассматриваться как исчерпывающее и достаточное, ибо религия не исчерпывается социальным аспектом — процессами взаимодействия с обществом, социальными функциями и т. д., т. е. тем комплексом вопросов, который ограничен рамками доступного для социологических методов исследования религии.

Трудность определения религии как социального феномена заключается в том, что на этом уровне религия рассматривается как социальное поведение, т. е. как определенный образ действий, связанный с определенными формами организации и верований. Вопрос заключается в том, что представляет собой эта “определенность”, в чем специфика такого поведения и таких убеждений, что делает их религиозными явлениями.

Обычный и самый распространенный способ научного определения основывается на индуктивном методе: собирают по возможности полный набор фактов, относящихся к изучаемому явлению, и, сравнивая их, выделяют сходные, повторяющиеся, общие свойства как характеризующие исследуемый феномен. Однако социологи обнаружили, что невозможно указать какое-либо общее свойство, присущее всем религиям, настолько они различны. Так, европейским религиям присуще (и характерно для них) раздвоение мира на посюстороннее (имманентное) и потустороннее (трансцендентное). Но такое понимание религии перестает “работать” за пределами их распространения. Буддизм или индуизм мы, не задумываясь, называем религиями, но, как и в ряде других восточных религий, в них очень трудно выделить специфически религиозный элемент, пользуясь мерками, снятыми с западных религий.

Можно было бы привести и другие примеры, когда та или иная религия не подходит под определение религии как “веры в сверхъестественное”. В результате среди социологов отмечается довольно большое единодушие в определении отдельных проявлений религии, таких, как церковь, бог, религиозная вера и т. д., но в то же время—довольно большие расхождения в определении самой религии. Отсутствие единства в понимании и, следовательно, определении религии связано, видимо, с неполнотой знаний, которыми сегодня располагает наука. Не существует достаточно убедительного ответа на вопрос о том, функционирует ли религия в разных обществах или в разные исторические эпохи одинаково. А если это так, то под вопросом оказывается само представление о том, что религия является неким феноменом, который можно подвести под одно общее определение.

Однако без дефиниции религии при изучении ее социальной роли все же обойтись трудно. Предложенные исследователями определения можно разделить на два типа — содержательные и функциональные.

Содержательные определения исходят из того, что должна быть указана “сущность”, “субстанция”, т. е. то, что делает религию религией и отличает ее от любого другого явления. Такого рода определение дал в 1873 г. Э. Тайлор: религия есть “вера в духовные существа”. Это определение отвечает самому распространенному Представлению о том, что вера в бога или богов составляет существенный элемент религии. Тайлор говорил о “духовных существах”, поскольку предметом его исследования были “примитивные религии”, а их приверженцы не имеют понятия о “боге”, но верят в существование невидимых существ. Поэтому Тайлор счел более Правильным определить религию не как веру в бога, а более — как веру в “духовные существа”.

В настоящее время на основе подхода, предложенного Тайлором, понятие “религия” определяется рядом ученых как вера в Существо или в существа, которые не воспринимаются обычными, эмпирическими способами. Такого рода определение основывается на представлении о том, что религия — это нечто, неразрывно связанное с верой, и вопрос заключается в том, что есть объект этой веры.

Однако, как показал Р. Маретт, есть религии, которые не столько представляются (то есть связаны с представлениями о чем-то), сколько “танцуются”, — это религии, в которых ритуал и эмоции стоят на первом месте, а вера есть нечто вторичное. Верования выражаются в таких религиях в ритуальных движениях, танцах, религиозных объектах: но эти религии не имеют вероучения, догмы, теологии.

Это относится не только к “примитивным” религиям. Иудаизм представляет собой религию, в которой на первом месте стоит поведение, а не верования или переживания. В буддизме понятие о божестве или сверхчеловеческом существе является периферийным, второстепенным. Как видим, содержательное определение религии такого рода, о котором идет речь, чревато тем, что какой-то специфический вид религиозности представляется в качестве определения сущности религии вообще. Если придерживаться такого определения, то, строго говоря, нельзя, например, считать религиозными людьми тех буддистских гуру, которые не признают существования какого-то сверхчеловеческого существа.

Другой вариант содержательного определения, которое стремится выявить сущность религии, но избежать при этом ее отождествления с каким-то специфическим проявлением веры, предложил Дюркгейм. Он полагал, что распространенное в XIX в. представление о религии как ложном понимании мира, предрассудке, как порождении невежества и неумения человека правильно объяснить мир, вследствие чего по мере успехов в познании религиозные убеждения должны будут исчезнуть,— есть представление, которое сводит религию к проявлению познавательной деятельности человека, но не видит в религии социального феномена. Религия как социальный феномен должна получить объяснение в социальных категориях, а не как явление индивидуально-психологическое, производное от уровня развития познавательных возможностей человека, его разума. Социолог должен рассматривать любую религию, в том числе самую примитивную, не как ложную или истинную, а как выражение социальной жизни, как именно социальный феномен. В определении религии, которое дал Дюркгейм (оно приведено в гл. II), центральным является тезис о том, что религия имеет дело со “священными вещами”—с вещами, которые находятся по ту сторону всего мирского, по ту сторону “профанных” дел и забот обычного человеческого существования.

Дюркгейм обратил внимание на очистительные обряды и изменения в состоянии человека, которые во многих культурах считаются необходимым предварительным условием участия человека в религиозных ритуалах. Он полагал, что здесь выражено то понимание деления жизни на сакральную и профанную реальности, которое и позволяет установить сущность религии, существующей в любой культуре. Вступая в общение со “священным”, участвуя в ритуале, человек ощущает причастность к “высшему”, к тому, что возвышается над будничностью, рождает праздничное настроение. Это ощущение отличается от всего, что переживает человек в своей обычной, повседневной жизни, имея дело с тем, что его в этой жизни окружает.

Согласно Дюркгейму, не все, что вызывает благоговение, и не всякий опыт “священного” является религией. Он различает магию и религию. Религия есть коллективная деятельность, в которую вовлечена социальная группа: “во всей истории мы не найдем ни одной религии без церкви”. Под “церковью” Дюркгейм имеет в виду всякую общность, существующую на религиозной основе. Связь со священным, таким образом, принципиально, по самой сути своей является социальным феноменом, ее субъектом является группа, это феномен коллективного сознания. По Дюркгейму, сама социальная жизнь является, по существу, религиозной, а религиозная вера и практика выражают зависимость индивида от общества.

Дюркгеймовское определение религии предполагает дуалистический взгляд на мир: жизнь имеет религиозную и нерелигиозную стороны. Нет религии и нет общества, утверждал Дюркгейм, которые не знали бы и не осуществляли в своей практике этого разделения мира на две разные части — священное и профанное. Однако этому противоречит тот факт, что все же есть люди, которые иначе воспринимают мир, в других категориях организуют свой опыт и деятельность. Это может быть либо тотально религиозное восприятие мира, в котором общество в целом отождествляется с “церковью”, либо последовательно секулярный взгляд на мир.

И еще одна трудность, связанная с содержательным определением религии: следует ли считать религиозным поведение патриота, почитающего как святыню Отечество и такие символы, как национальный флаг и гимн? Отличается ли — и если полагать, что отличается, то чем именно — благоговение и почитание святынь такого рода от поклонения сверхъестественному объекту? Ответнаэтот вопрос дать оказалось очень трудно. Содержательное определение религии “работает” достаточно убедительно в отношении лишь традиционных форм религии.

Определение религии можно также искать, задаваясь вопросом не о том что, она есть, а — каким образом она действует. Такое — функциональное — определение религии предпочитает не искать ответа на вопрос о сущности религии, о существовании какого-то начала, стоящего вне мира, вызывающего и обусловливающего отличительные особенности религиозного мировосприятия, а обратиться к изучению характерных черт религиозного поведения. Социологически ориентированное определение религии должно исходить из анализа социального поведения, т. е. такого, которое является осмысленным и определяется избранной целью. Этот подход был заложен Вебером, считавшим, что всякая дефиниция может быть лишь результатом эмпирического поведения и не столько выражать “сущность” религии, сколько очерчивать границы той области проблем, которая подлежит исследованию. К религии относится та деятельность, в которой вырабатывается основополагающий смысл, та главная руководящая мысль, на основе которой та или иная группа или общество индивидов “организует” свою жизнь. Примером такого функционального определения религии может служить определение, которое предложил американский социолог Р. Белла: религия есть “набор символических форм и действий, которые соотносят человека с конечными условиями его существования”—рождением, смертью, жизненными трагедиями, бесконечностью универсума. Способность направлять человеческие действия, определять общую их тенденцию среди возможных альтернатив, допускаемых условиями человеческого существования, — вот что рассматривается в качестве наиболее существенной отличительной черты религии сторонниками функционализма. С этой точки зрения, решаемые религией проблемы, являются фундаментальными: они встают перед любым обществом на любой ступени его развития, независимо от общественного строя, уровня развития науки и техники. В этом определении религия, по существу, отождествляется с основным содержанием культуры. Согласно этому определению то, что является в культуре самым фундаментальным, является религией. Религия, по определению, должна рассматриваться как решающая сила в общественном развитии.

В отличие от Р. Беллы или других функционалистов, разделяющих его подход, М. Вебер, например, не стремился к выработке какого-то законченного определения религиозного феномена. Он полагал, что любая дефиниция достаточно условна и не способна выразить суть дела. Для него главное заключалось в том, что индивиды действуют, сообразуясь с избираемыми ими методами достижения преследуемых ими целей. Эти цели, по Веберу, могут быть сами по себе секулярными — богатство, престиж и т. д. Хотя в исследовании смысловой основы человеческой деятельности Вебер видел задачу социологии религии, он не отожествлял эти “смыслы” полностью с религиозными понятиями. Он видел, что для современного общества характерны как раз именно не религиозные “смыслы”, т. е. Вебер, в противоположность некоторым последующим социологам, не рассматривал наиболее общие культурные ориентации современного общества как совпадающие с определением “религиозного”.

Функциональные определения религии, как правило, оказываются чрезмерно широкими. Действительно, если религия — система верований и действий, с помощью которых люди решают (или пытаются решать) “конечные” проблемы своего существования, человеческой жизни, то под это определение подпадает и вера в науку или класс, нацию, т. е. все то, что можно назвать секулярной верой. Функционально она является эквивалентом религиозной веры, и невозможно провести грань между “настоящей” верой и ее суррогатом, подобно тому как христианские теологи различают истинную веру в бога и “идолопоклонство”. Это точка зрения на религию, согласно которой все люди религиозны и различие между ними лишь в том, поклоняются они истинному богу или ложному. Однако с позиций функционализма любые убеждения и верования, в которых решаются фундаментальные вопросы человеческой жизни, — не только такие, которые связаны с представлением о сверхъестественном, — могут быть названы религией. При этом должно соблюдаться еще одно условие — это верования, которые не остаются сугубо частным делом индивида, но становятся или являются достоянием группы, важным аспектом социального взаимодействия: религия есть социальный феномен, выполняющий интегративную функцию в обществе.

Итак, религия определяется, как правило” двумя способами—содержательным и функциональным. Содержательные определения отмечают в религии, прежде всего веру в духовные существа или сверхъестественную реальность либо проводят разграничение между священным и профанным аспектами в восприятии реальности. Определения такого рода имеют в виду традиционные формы религиозности. Изучение религиозности, исходя из такого определения, заключается в выяснении специфики религиозных проявлений и их отличия от всего того, что не относится к религии, в изучении различных типов таких проявлений и их объединении по религиозному признаку.

Функциональные определения представляют религию как совокупность представлений о конечных проблемах, как символическую систему, составляющую сердцевину основополагающих ценностей жизни. Изучение религии с этих позиций включает все, что играет роль такого рода смыслоположений, будь то традиционные религии, национализм, астрология или новые культы.

Различия в подходах не исключают возможности дать все же самое общее и с социологической точки зрения приемлемое определение или, точнее, описание того, что присуще религии, составляет ее отличительные признаки: верования, ритуалы, этос (нравственная позиция), взгляд на мир, система символов.

Социологическое определение религии имеет смысл лишь как часть более общего понятия религии. Религия—человеческий феномен, который объединяет в себе культурную, социальную и личностную системы в некое значимое, смысловое целое. Все эти элементы организованы в структуру, которая воздействует на процессы изменения и развития общества.

Религия, таким образом, включает верования (мифы), т. е. веру, которая помогает человеку понять, объяснить и определенным образом упорядочить свою жизнь; вера сама по себе есть индивидуальный феномен, который включает доверие к какому-то объекту, событию, принципу или существу как воплощению ценности и источнику смысла жизни; религия предполагает, следовательно, общность верований, разделяемых верующими, общий для них миф, который вписывает общие культурные ценности в определенную историческую действительность.

Религия включает, далее, ритуальное поведение; оно многообразно — молитва, пение, танец, употребление какой-то пищи или запрет на нее, празднование определенных дат и т. д. Ритуальные действия ориентируются на религиозные символы, которые определяют их смысл, и потому рассматриваются как совершенно отличные от внешне схожих действий человека в обычной жизни (в христианском таинстве причащения человек “вкушает тело и кровь Христову” не для того, чтобы утолить голод и жажду). Ритуалы могут проводиться отдельным человеком, но есть ритуалы, которые требуют коллективного участия верующих. Обычно такие, регулярно повторяющиеся, ритуалы совершаются в специальных местах-святилищах, храмах и т.д. Социологи рассматривают коллективные ритуалы как один из главных признаков, отличающих религию от магии, ибо магические действия совершаются любым, обладающим соответствующим даром или знаниями; такие “маги” еще не являются профессиональными священнослужителями. Ритуалы и религиозные символы обычно вписаны в материальную и художественную культуру традиционных обществ — музыку, живопись, резьбу, танцы, письменность. Ритуальное поведение, которое предполагает посильное персональное участие верующего, осознается как участие в акте, означающем соприкосновение с чем-то большим, чем повседневная реальность, со священным, и выражает по отношению к нему почитание, благоговение, поклонение. Центральная роль в религии принадлежит символам. Символ — это вещь, которая представляет или напоминает о чем-то еще, знак чего-то другого. С помощью символов можно совершать определенные действия не “по правде”, а символически, например, в жертвоприношениях обходиться не настоящими, а символическими дарами богам. Символы — это объекты (Крест, Звезда Давида); это поведение, поступки (коленопреклонение перед алтарем, крещение новорожденного, дотрагивание до Мезузы — куска пергамента со стихами из Второзакония, прикрепленного к дверному косяку, при входе в дом человека, соблюдающего предписания иудаизма, или обращение лицом в сторону Каабы как условие действенности молитвы мусульманина, так же как пятикратная ежедневная молитва); это мифы или предания (библейская история сотворения мира, евангельский рассказ о Христе, моющем ноги ученику). Религиозные символы обеспечивают функционирование религии как системы коммуникации и как системы выражения и объяснения опыта решения “конечных проблем”. Религиозное решение “конечных проблем” жизни и смерти, добра и зла, гибели и спасения — решение посредством символов, выраженное и интерпретированное символически.

studopedia.ru

Дайте определение понятия "религия" ?

Виктор почобут

Сегодня известно около пяти тысяч религий. А по некоторым оценкам- ещё больше. Что же касается определений понятия "религия", то их насчитывается 250 и более. Обозреть все определения здесь невозможно. Христианство считает, что религия- это нравственная связь человека с Богом. Первой и основной истиной религии является исповедание духовного, совершенного, разумного, личного Начала- Бога, являющегося Источником бытия всего существующего, в том числе человека, и всегда активно присутствующего в мире. Бог есть Любовь!

Илья холостов

Рели́гия — особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину) [1].

Другие определения религии:

одна из форм общественного сознания; совокупность духовных представлений, основывающихся на вере в сверхъестественные силы и существа (богов, духов) , которые являются предметом поклонения [2].

организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собою веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к э

Rania amani

РЕЛИГИЯ- проекция изначальной Веры (ведение Ра - Изначального Светана ) на различные народы в соответствии с уровнем их эволюционного развития (языком, нравами, обычаями и т. д.) , местом, временем и обстоятельствами.

РЕ-повтор, РЕлигия, РЕанимация,

РЕинкарнация, РЕставрация, РЕабилитация, РЕконструкция и тд

Cesk fabregas

Религия - это форма поклонения кому-либо или чему-либо; совокупность духовных представлений, верований и обрядов отдельного человека или организации. Как правило, религия подразумевает веру в Бога или нескольких божеств; объектом почитания также могут быть люди, предметы, желания или сверхъестественные силы. Многие религиозные представления — это результат познания человеком окружающего мира; также есть богооткровенная религия. Религия может быть истинной или ложной.

Олег макеенко

"один из видов духовного гнёта, лежащего везде и повсюду на народных массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством" В. И. Ленин

Извращённое, фантастическое отражение в головах людей - господствующих над ними природных и общественных сил.

Дуняша

Религия (лат. religio, от religare - соединять) - особая форма мировоззрения, сосредоточенная на познании Высшего бытия, выступающего Первоначалом всего существующего.

Религия стремится дать ответ на первостепенный для каждого человека вопрос о смысле жизни.

В отличие от науки, устанавливающей лишь необходимые причинно-следственные связи и безличные законы природной жизни, религия раскрывает человеку цель его бытия, указывает его предназначение в мире — предназначение, исполнение которого означает исполнение миссии человека на Земле...

Беспристрастный

В нашем Мире всё продаётся и покупается . Любая потребность человека легко и быстро удовлетворяется с помощью денег . Недавно учёные выяснили, что люди рождаются с верой, т. е. с потребностью в вере . Вот эту потребность и удовлетворяет религия, являясь при этом - Особой формой торговли Верой .

Aleksandr daschenko

Это учение, которое, как правило, сводится к набору правил или методов, которые направлены на то, чтобы понятным языком объяснить простые причинно-следственные связи на примерах наказания и вознаграждения чтобы добиться благоволения Всевышнего.

Людмила гермаш

Введём допустимые значения:

1. Законы природы определены Богом:

- действуют одинаково в любой точке земного шара независимо от веры - мусульманство, христианство, буддизм и т. д.;

- никто ещё не смог нарушить данные законы природы (Бога) : например - "Закон сохранения энергии" то есть создание ВЕЧНОГО ДВИГАТЕЛЯ и т. п.

А если нет нарушения закона данного Богом, то нет и ПРЕСТУПЛЕНИЯ перед Ним, а значит нет и преступников, и нет Ада.

2. А тогда, что есть? (а есть всё тот же закон Дарвина - естественный отбор)

Законы написанные людьми - государственные, действующих на их территориях.

И эти законы (правила поведения в обществе) распространяются на другие территории соседних Государств менее сильных.

Gachereda

Религия это система мировоззрений и действий (связей) которые не ограничены материальным миром и временем. Цель религии - влияние (воздействие) на людские души, то есть на ту часть человека которую невозможно уничтожить земным (обычным) оружием.

Читайте также

- Актив определение

![База данных определение База данных определение]() База данных определение

База данных определение![Болезнь определение Болезнь определение]() Болезнь определение

Болезнь определение- Выберите один из вариантов определения истины это

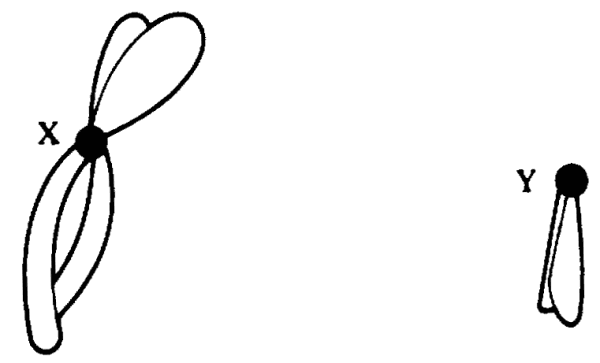

![Генетические механизмы определения пола Генетические механизмы определения пола]() Генетические механизмы определения пола

Генетические механизмы определения пола![Власть определение Власть определение]() Власть определение

Власть определение![Бетон определение Бетон определение]() Бетон определение

Бетон определение![Вопросы определения Вопросы определения]() Вопросы определения

Вопросы определения![Акт определение Акт определение]() Акт определение

Акт определение![Дайте определение понятию авария Дайте определение понятию авария]() Дайте определение понятию авария

Дайте определение понятию авария![Гражданское право определение Гражданское право определение]() Гражданское право определение

Гражданское право определение- Дать определение понятию индустриализация

Религиозные символы

Религиозные символы

База данных определение

База данных определение Болезнь определение

Болезнь определение Генетические механизмы определения пола

Генетические механизмы определения пола Власть определение

Власть определение Бетон определение

Бетон определение Вопросы определения

Вопросы определения Акт определение

Акт определение Дайте определение понятию авария

Дайте определение понятию авария Гражданское право определение

Гражданское право определение